La Revolución Cubana, que llegó al poder en 1959 e inició la construcción del primer y único sistema marxista-leninista que registra la historia latinoamericana, tuvo un formidable impacto ideológico y simbólico en la vida política regional, en las relaciones de América Latina y Estados Unidos y en la propia evolución de la izquierda occidental entre los años 60 y 80 de la pasada centuria. Desde el punto de vista de la historia contemporánea de América Latina, la poderosa influencia de la Revolución Cubana en la región sólo sería equiparable a la que ejerció la Revolución Mexicana en la primera mitad del siglo XX.

|

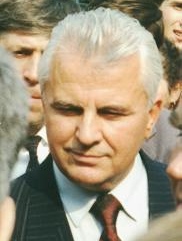

| Ernesto Che Guevara |

Buena parte de los movimientos guerrilleros de los años 60 y 70 y del desplazamiento hacia el marxismo-leninísmo de la izquierda nacionalista latinoamericana tuvo que ver con la impronta revolucionaria cubana y, específicamente, con la obra política, militar e intelectual de Ernesto Che Guevara. La alianza de La Habana con la Unión Soviética y el campo socialista, desde 1961 trasladó el eje de tensión de la Guerra Fría hacia el Caribe y, con el mismo, América Latina adquirió una nueva dimensión para la política exterior de Washington. Cuba se convirtió en un aliado político y militar o, cuando menos, en un referente ideológico clave de las izquierdas latinoamericanas, por lo que la isla acabó involucrada en buena parte de los conflictos domésticos e internacionales que marcaron la región en aquellas décadas.

Un elemento curioso del caso cubano, y que diferencia su impacto regional del que llegó a tener la Revolución Mexicana en la primera mitad del siglo XX, es que esa referencialidad ideológica no se dio acompañada de una considerable influencia constitucional ¿Por qué una Revolución que logró tanta ascendencia en la cultura política latinoamericana de los años 60 y 70, por lo menos, dejó un legado constitucional tan escaso en las izquierdas de la región? En este artículo intentaremos ofrecer algunas hipótesis que, si bien no explican totalmente esa ausencia de legado constitucional, podrían contribuir al estudio de la paradójica influencia de la Revolución Cubana en Latinoamérica.

Seguidores divergentes La Revolución Cubana, como es sabido, experimentó un tránsito prolongado hacia el nuevo orden constitucional del socialismo. Entre 1959 y 1976, la isla estuvo regida por una Ley Fundamental de la República, decretada en febrero de 1959 por el gobierno revolucionario y no refrendada por poder legislativo alguno. Dicha Ley Fundamental implicó, entre 1959 y 1960, un restablecimiento de las garantías fundamentales establecidas por la Constitución de 1940, que había sido desconocida por la dictadura de Fulgencio Batista (1952-58), pero, también, el punto de partida jurídico para una reorganización del Estado cubano que desde 1961 introdujo importantes restricciones a los derechos civiles y políticos.

La Constitución de 1940 había sido negociada y redactada por un eminente y heterogéneo grupo de políticos e intelectuales que, en su mayoría, participó en la Revolución de 1933 contra la dictadura de Gerardo Machado (1928-33). Inspirados, en buena medida, por la Revolución Mexicana y por su Constitución de 1917, aquellos legisladores dotaron a la ciudadanía de la isla de un amplio registro de derechos sociales, familiares, culturales y laborales, además de proscribir el latifundio, asegurar la educación pública gratuita universal y reconocer como garantías constitucionales los derechos civiles y políticos básicos: libertad de asociación y expresión, de culto y de palabra, de empresa y de oficio.

Interesados en evitar una nueva dictadura o en impedir la concentración personal del poder, los constituyentes del 40 hicieron algunos ajustes semiparlamentarios en la democracia presidencialista, adoptada en la isla desde la Constitución liberal de 1901. Además de introducir la no reelección presidencial consecutiva -los expresidentes debían esperar ocho años para volver a postularse-, la Constitución creó las figuras de Vicepresidente y Primer Ministro e implemento mecanismos de control y supervisión del Consejo de Ministros por parte de las dos cámaras del poder legislativo. En el título XIII, sección única, "De las relaciones entre el Congreso y el Gobierno", los constituyentes idearon la remoción total o parcial del gabinete por medio de "crisis de confianza", avaladas por el voto de una tercera parte de la Cámara o del Senado.

|

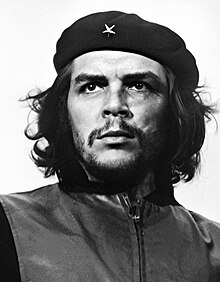

| Fulgencio Batista |

A partir de marzo de 1952, la dictadura de Batista anuló estos mecanismos semiparlamentarios por medio de una concentración de los poderes del Estado en el presidente de facto, el Consejo de Ministros y un Consejo Consultivo, nombrado por el gabinete, que, junto al Tribunal Supremo de justicia, tendrían la potestad de formar, sancionar, promulgar, cumplir y hacer cumplir las leyes de la República. Como si se tratase de un Senado ad hoc, al Consejo Consultivo se le otorgaba autoridad en materia de comercio exterior, relaciones internacionales y presupuestos fiscales y gasto público. De acuerdo con la Ley Constitucional para la República de Cuba o Estatutos Constitucionales del Viernes de Dolores, promulgados en abril de 1952 por Batista y los militares y políticos que respaldaron su golpe de Estado, el poder legislativo se subordinaba al ejecutivo.

La Ley Fundamental de febrero de 1959, aunque restablecía las libertades públicas de la Constitución del 40, no careció continuidades con los estatutos constitucionales de la dictadura. La más notable continuidad fue la transferencia de las atribuciones del poder legislativo al poder ejecutivo, específicamente al Consejo de Ministros. El principal documento constitucional de los revolucionarios cubanos contemplaba, además, el carácter "no delegable" de esas atribuciones, que hacían del Consejo de Ministros un "órgano legislativo", con facultades para legislar y ejecutar, por decreto, las principales medidas del gobierno revolucionario. De acuerdo con esta nueva subordinación del poder legislativo al ejecutivo, se puso en marcha el intenso programa de ampliación de derechos sociales que, entre 1959, incluyó las reformas agraria y urbana, la alfabetización, la movilización de las milicias nacionales y la confiscación de bienes malversados durante la dictadura, que singularizaron las primeras medidas del gobierno revolucionario.

Entre las catorce "facultades no delegables" del Consejo de Ministros, en tanto "órgano legislativo", estaba la de "determinar el régimen de las elecciones", función que fue abandonada desde 1959. A pesar de que la Ley Fundamental preservaba el articulado fundamental de derechos individuales y la normatividad del sufragio, otorgados por la Constitución del 40, el abandono de las prácticas electorales, unido a la concentración de la gestión legislativa en el Consejo de Ministros, hicieron del nuevo régimen una prolongación -ideológicamente contraria- del estado de excepción batistiano. De acuerdo con la Ley Fundamental, la iniciativa de las leyes competía, además de al Consejo de Ministros y al Presidente, al Tribunal Supremo, al Tribunal Electoral, al Tribunal de Cuentas y a más de 10.000 ciudadanos electores. Sin embargo, la mayoría de las mismas provino del primero y el segundo gobiernos revolucionarios.

La continuidad de la excepción jurídica, entre los Estatutos del Viernes de Dolores (1952) y la Ley Fundamental (1959) podría explorarse también a través de la concepción del estado de emergencia. En la Constitución del 40 el perfil semi-parlamentario establecía que la suspensión de garantías constitucionales "sólo podía dictarse mediante una ley especial acordada por el Congreso" y que en caso que la misma se originara en un decreto del poder ejecutivo debía ser ratificada o no por ambas cámaras. Los Estatutos del 52, aunque preservaban esta fórmula otorgaban al Consejo de Ministros poderes legislativos durante del estado de emergencia; de ahí que la dictadura, al disolver ambas cámaras, no tuviera que pasar por el trámite legislativo de confirmar la excepción. La Ley Fundamental de 1959 ya descartaba al poder legislativo como fuente de legitimidad del estado de emergencia:

La suspensión de garantías fundamentales sólo podrá dictarse, mediante una ley-especial, acordada por el Consejo de Ministros, o mediance Decreto del Poder Ejecutivo; pero en este último caso, en el mismo decreto de suspensión, se dispondrá dar cuenta al Consejo de Ministros, para que en un término no mayor de 48 horas ratifique o no la suspensión, en votación nominal y por mayoría de votos.

|

| Che Guevara y Fidel Castro. |

La factura ejecutivista del estado de excepción formaba parte de un abandono de los mecanismos representativos y electorales de la democracia, que se aceleró, en Cuba, entre 1960 y 1962. En septiembre de 1960, la Primera Declaración de La Habana, de fuerte contenido nacionalista, fue votada a mano alzada por una Asamblea General Nacional del Pueblo de Cuba, reunida en la Plaza de la Revolución. Esa misma Asamblea volvió a reunirse en febrero de 1962, para votar la Segunda Declaración de La Habana, ya más inscrita el horizonte doctrinal del marxismo-leninismo, aunque ya para entonces había sido declarado el carácter socialista de la Revolución, se había producido la ruptura de relaciones con Estados Unidos, la invasión de Bahía de Cochinos y la creación del partido único, primero llamado organizaciones Revolucionarias Integradas (ORT) y luego Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba (PURSC).

El tránsito acelerado de una breve experiencia de democracia directa a una primera institucionalización de tipo comunista, en la isla se dio acompañado de la creación de un conjunto de organizaciones de masas -comités vecinales, asociaciones campesinas, juveniles y femeninas, sindicatos...-, que vertebró estatalmente la sociedad civil cubana. Dicha institucionalidad fue todavía precaria durante los años 60 y se vio constantemente emplazada por los giros de la cambiante política económica del gobierno revolucionario en aquella década. Aún así, desde 1965 el sistema político de la isla ya proyectaba a las izquierdas latinoamericanas una estructura institucional -partido comunista único, ideología marxista-leninista, economía de Estado, alianza con la URSS y el campo socialista—sumamente definida.

Como bien han señalado Alan Angelí y Jorge Castañeda, la Revolución Cubana tuvo una recepción mayoritariamente entusiasta en América Latina, aunque más como portadora de un método para llegar al poder que como modelo institucional. A diferencia de este último, que se veía demasiado encapsulado en el paradigma soviético, el socialismo insular dio un gran impulso a las izquierdas nacionalistas y populistas y a las corrientes comunistas más heterodoxas de la región por medio de la defensa de la lucha armada, de la oposición radical a la injerencia de Estados Unidos en América Latina, de la asunción de un proyecto anticolonial y antimperialista y de la actualización de programas sociales como los relacionados con la alfabetización, las campañas de vacunación y sanidad rurales o la reforma agraria.

La Revolución Cubana tuvo, sin duda, un efecto revitalizador sobre los partidos comunistas y sobre las organizaciones y movimientos nacionalistas y populistas latinoamericanos. Sin embargo, sus más fieles seguidores se ubicaron en una nueva generación que, al adoptar la metodología revolucionaria del "foco" guerrillero, se apartaron, a la vez, del comunismo y el populismo tradicionales de la región. A excepción de la "República de Marquetalia" colombiana, guerrilla anterior a la cubana, y de los comunistas venezolanos, Douglas Bravo y Pompeyo Márquez, que lograron el apoyo de su partido, la mayoría de los movimientos armados de la región —el de Jorge Ricardo Masetti en Salta, el de Yon Soza y Turcios Lima en Guatemala, el del Che Guevara en Bolivia, el del MIR peruano de Luis de la Puente y Guillermo Lobatón y el ELN peruano de Héctor Béjar, el ELN colombiano y Camilo Torres, el Frente Sandinista de Carlos Fonseca Amador en Nicaragua, el de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez en Guerrero, México...-aunque provinieran de organizaciones populistas o comunistas, no contaron con pleno respaldo de estas últimas.

| Manuel Piñeiro Losada |

El gobierno revolucionario cubano, por medio del Departamento de América del Comité Central, dirigido por el comandante Manuel Piñeiro, asumió el adiestramiento militar y buena parte del respaldo logístico y financiero de aquellas guerrillas rurales en los 60, así como de las guerrillas urbanas de los tupamaros uruguayos, los montoneros argentinos y las nuevas organizaciones político-militares centroamericanas, sobre todo en Nicaragua y El Salvador, en los 70. Esa labor, que generó no pocas tensiones con la Unión Soviética y la estrategia de Moscú en América Latina, no impidió que la Habana mantuviera una interlocución permanente con los comunistas y populistas latinoamericanos, fueran estos partidarios o críticos de las guerrillas.

No obstante que esa interlocución es perfectamente documentable entre los años 60 y 70, resulta difícil localizar el influjo del modelo constitucional cubano en aquellas experiencias de la izquierda que se acercaron al poder o lo alcanzaron. Cuando, entre 1961 y 1964, el presidente Joao Goulart emprendió un proyecto de izquierda en Brasil, aliado a Luis Carlos Prestes y el Partido Comunista, introdujo elementos de agrarismo, alfabetización, buenas relaciones con la Unión Soviética y Cuba y límites a la injerencia de Estados Unidos en la economía brasileña. Aún así, el sistema político brasileño sólo se desplazó del parlamentarismo al presidencialismo, manteniendo la tradición populista del varguismo dentro de los límites de la Constitución democrática y liberal de 1946.15

Chile

|

| Fidel Castro y Salvado Allende |

Lo mismo podría decirse del segundo gran experimento de gobierno de la izquierda latinoamericana en aquellas décadas, el de Unidad Popular y Salvador Allende en Chile (1970-73), derrocado, como el de Goulart, por un golpe militar de derecha. Allende ganó la presidencia de Chile como "marxista-leninista", que defendía la "vía chilena al socialismo", y emprendió desde el poder un programa radical, que aspiraba a la nacionalización de la minería, de los monopolios industriales, del comercio exterior, la banca, los seguros y otras empresas de energía y transportes, además de profundizar la reforma agraria emprendida por el gobierno demócrata-cristiano de Eduardo Frei, unificar el poder legislativo en una Asamblea Popular y reorientar las relaciones exteriores de Chile a favor del campo socialista.

|

| Radomiro Tomic |

Lo curioso y, a la vez, característico, de la alta conflictividad del proceso chileno es que ese programa era defendido por un socialista que había llegado al poder por la vía electoral y pacífica, que formaba parte de una coalición donde intervenían izquierdas no comunistas, y que no tenía previsto la derogación de la Constitución liberal y democrática chilena, de 1925, en el marco de la cual planteaba su proyecto de gobierno. Desde un punto de vista institucional, las reformas planteadas por Allende estaban dirigidas a poner fin al poder legislativo bicameral y a incorporar elementos más claramente parlamentarios en el sistema político. De hecho, Allende, que sólo ganó con el 36.3% de los votos, firmó un pacto con su rival Radomiro Tomic, de la Democracia Cristiana, en el que se comprometía respetar los Estatutos de Garantías Constitucionales (1970) de la democracia chilena que, entre otras cosas, establecían:

Garantía de existencia de partidos políticos, resguardo de la libertad de prensa, derecho de reunión, libertad de enseñanza, inviolabilidad de la correspondencia, libertad de trabajo, libertad de movimiento, derecho a la participación social en grupos de la comunidad y profesionalización de las fuerzas armadas y los carabineros.

En su primer discurso ante el Congreso, en mayo de 1971, Allende dijo: "Chile es hoy la primera nación de la tierra que da cuerpo al segundo modelo de transición a la sociedad socialista". Y agregaba: "una transición democrática, libertaria y pluralista", inspirada en el "humanismo marxista". Aunque Allende y Unidad Popular intentaron siempre enfatizar la inscripción del socialismo chileno en la izquierda comunista internacional, lo cierto es que el presidente, en más de una ocasión, se refirió a las diferencias de método entre esa "transición" y la Revolución Cubana y las guerrillas guevaristas. Allende acostumbraba a recordar que el Che Guevara le regaló un ejemplar de La guerra de guerrillas, con la siguiente dedicatoria: "a Salvador, que por otros medios trata de obtener lo mismo". En su conversación con Debray, el presidente chileno hablaba de "diferencias tácticas" con Fidel y el Che, mientras que el marxista francés presentaba las mismas como "posiciones políticamente distintas".

|

| Augusto Pinochet |

El debate que introdujo la transición chilena en la izquierda latinoamericana fue profundo y los esfuerzos que hicieron los comunistas chilenos y cubanos por sobrellevar aquellas diferencias fueron sofisticados. Tomás Moulian ha descrito aquel dilema como la dificultad de conciliar los imaginarios de la "revolución" y la "transición", del socialismo y la democracia. El brutal golpe de Estado de Augusto Pinochet contra el gobierno legítimo de Salvador Allende y Unidad Popular, respaldado por Estados Unidos en septiembre de 1973, reforzó las opciones violentas de la izquierda regional, como pudo confirmarse en las guerrillas urbanas de tupamaros en Uruguay y montoneros en Argentina y, sobre todo, en las organizaciones político-militares en Nicaragua, El Salvador y Guatemala, que trasladaron el eje de la tensión de la Guerra Fría hacia Centroamérica. La indudable rearticulación de la izquierda revolucionaria en América Latina, bajo las dictaduras militares del Cono Sur, los Andes y Centroamérica y el importante rol de La Habana en la misma no implicó, sin embargo, una mayor reproducción del modelo institucional del socialismo cubano en la región. La Constitución socialista cubana, adoptada finalmente en 1976, tuvo un impacto reducido en los proyectos constitucionales y políticos de aquella izquierda revolucionaria, incluida la nicaragüense, que llegaría al poder, pero que, desde el mismo, implementaría una concepción del Estado notablemente distinta. Este desencuentro entre una aproximación diplomática, incluso, un respaldo simbólico a la Revolución Cubana y una institucionalización política diferente a la que se impulsaba desde la isla podría ejemplificarse con la última etapa del sexenio de Luis Echeverría y la primera del de José López Portillo, en México, cuando el Secretario de Gobernación, Jesús Reyes Heroles, promovió una importante reforma constitucional democratizados.

|

| Velasco Alvarado |

Otros giros hacia la izquierda que se produjeron en América Latina, a mediados de los 70, como el del general Juan Francisco Velasco Alvarado (1968-1975), en Perú, quien nacionalizó el petróleo y la industria alimenticia, impulsó la reforma agraria, adoptó medidas en favor de la población indígena como la oficialización del quechua y se aproximó a la Unión Soviética, a Cuba y al Movimiento de los No Alineados, tampoco abandonaron la matriz constitucional del liberalismo autoritario.25 Bajo el régimen de Velasco Alvarado rigió en Perú la Constitución de 1933, promulgada por Luis Miguel Sánchez Cerro, el militar que dio el golpe de Estado al presidente Augusto Leguía y que sería ejecutado por el APRA. Casos como los de los gobiernos de Velasco Alvarado o de Luis Echeverría y José López Portillo en México serían ilustrativos de la falta de correspondencia entre las simpatías ideológicas y el impacto constitucional que tuvo la Revolución Cubana en América Latina.

La Constitución de 1976

Cuando la Revolución Cubana culminaba su largo proceso de institucionalización, en 1976 —diecisiete años después de su triunfo—la izquierda latinoamericana se internaba en una revisión crítica de sus métodos de lucha y de sus presupuestos ideológicos. Ese año se promulgó una Constitución socialista que formalizaba, finalmente, el Estado cubano bajo la estructura jurídica de los países pertenecientes al bloque comunista de la Guerra Fría. De manera que en el momento en que el socialismo cubano se hacía más soviético, las izquierdas regionales comenzaban su distanciamiento constitucional de Moscú, ya fuera desde otras formulaciones de la tradición comunista o desde aproximaciones a la socialdemocracia y el socialismo democrático.

Colocados bajo la bendición doctrinal de Marx, Engels, Lenin y José Martí, los revolucionarios cubanos establecieron, en el artículo 5° de la Constitución, que el Partido Comunista era la "vanguardia organizada marxista-leninista de la clase obrera y la fuerza dirigente de la sociedad y del Estado, que organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia los altos fines de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista". Luego la Constitución exponía un conjunto de "organizaciones de masas" -Central de Trabajadores de Cuba, Comités de Defensa de la Revolución, Federación de Mujeres Cubanas, Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, Federación Estudiantil Universitaria...—que "representaban", ante el Estado, los "intereses específicos de los distintos sectores de la población", involucrados en la construcción del socialismo.

Los artículos 14°, 15° y 16" de aquella Constitución de 1976 fijaron la "propiedad estatal socialista" como estructura básica del orden económico insular. La tenencia de tierras por parte de los pequeños agricultores y la de las cooperativas, que eran las únicas propiamente paraestatales, quedaban incluidas dentro del control gubernamental por medio de la regulación de precios y la planificación nacional de la economía, ejecutada por el Consejo de Estados y de Ministros. A esta subordinación de la sociedad y la economía al Estado correspondía una organización del sistema político en el que un poder legislativo con muy escasas funciones, la Asamblea Nacional del Poder Popular, más que como órgano parlamentario o deliberativo, era concebido como caja de resonancia del aparato ejecutivo del Estado.

Entre sus artículos 34° y 65°, la Constitución socialista cubana expandió aún más el de por sí amplio registro de derechos sociales que había concedido la Constitución del 40. Además de los derechos fundamentales de los trabajadores y sus familias a la educación, la salud y la cultura, el orden jurídico cubano normó las múltiples garantías que ofrecía el Estado por medio de la concentración y distribución de la renta nacional. La capacidad de garantizar esos derechos sociales era directamente proporcional al control por parte del Estado de los recursos naturales y humanos del país. La idea de establecer, junto a los derechos sociales, un inventario de deberes ya no remitía a la tradición republicana sino a la comunista, en la que el trabajo y la defensa son entendidos como obligaciones del ciudadano en la sociedad socialista.

A pesar de que los conceptos de "justicia" e "igualdad" eran centrales en aquella Constitución, la dilatación de los derechos sociales fue compensada por una notable contracción de los derechos civiles y políticos, sin precedentes en la tradición liberal, republicana o populista de las constituciones latinoamericanas. En sintonía con un Estado que ejerce control directo de la actividad económica y de la sociedad civil, las libertades públicas vinculadas a los derechos de asociación y expresión se vieron fuertemente restringidas por el principio de que los mismos, además de subordinarse a los "intereses de la sociedad socialista", sólo podían manifestarse dentro de las "organizaciones de masas" o los medios de comunicación del Estado. La forzosa intermediación de las instituciones del Estado, en el contacto entre esas libertades y la ciudadanía, hacía virtualmente imposible el ejercicio soberano de los derechos políticos. El artículo 52°, por ejemplo, decía textualmente:

Se reconoce a los ciudadanos la libertad de palabra y prensa conforme a los fines de la sociedad socialista. Las condiciones materiales para su ejercicio están dadas por el hecho de que la prensa, la radio, la televisión, el cine y otros medios de difusión masiva son de propiedad estatal o social y no pueden ser objeto, en ningún caso, de propiedad privada, lo que asegura su uso al servicio exclusivo del pueblo trabajador y el interés de la sociedad.

El 53°, por su parte, establecía:

Los derechos de reunión, manifestación y asociación son ejercidos por los trabajadores manuales c intelectuales, los campesinos, las mujeres, los estudiantes y demás sectores del pueblo trabajador, para lo cual disponen de los medios necesarios a tales fines. Las organizaciones sociales y de masas disponen de todas las facilidades para el desenvolvimiento de dichas actividades en las que sus miembros gozan de la más amplia libertad de palabra y opinión, basadas en el derecho irrestricto a la iniciativa y a la crítica.

|

| Parlamento cubano |

Esta concepción restrictiva de las libertades públicas -que se evidenció, de manera tautológica, en el artículo 61°, que agregaba que esos derechos "no podían ser ejercidos contra la existencia y fines del Estado socialista, ni contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo", y advertía: "la infracción de este principio es punible"- fue preservada en los mismos términos en la reforma constitucional de 1992, que adaptó el socialismo cubano a las condiciones del periodo postsoviético. La nueva Constitución de ese año avanzó considerablemente en aligerar retóricamente el aspecto doctrinario de la de 1976, en flexibilizar el concepto de propiedad estatal, por medio de la admisión de la propiedad mixta, y en conceder la "libertad de conciencia y de religión" por medio del artículo 55º. Sin embargo, la reducción del ejercicio de los derechos políticos al espacio de las instituciones estatales se mantuvo y, de hecho, se desarrolló aún más, en el sentido de su penalización por medio de la Ley de Reforma Constitucional de 2002, que decretó el carácter "irrevocable" del socialismo.

El desplazamiento del referente liberal y republicano por el marxista-leninista en las constituciones socialistas cubanas particularizó políticamente a la isla. Instituciones de la Constitución socialista cubana como las asociaciones vecinales de los Comités de Defensa de la Revoución (CDR) o como las organizaciones municipales y provinciales del Poder Popular, que llegaron a tener importancia en la distribución social de los recursos del Estado, fueron admiradas y, en ocasiones, imitadas por las izquierdas latinoamericanas. Sin embargo, más allá de algunas breves y heterodoxas versiones de las mismas en la Revolución Sandinista o en la Revolución Bolivariana, dichas estructuras no han conocido otra codificación jurídica y otro funcionamiento administrativo que el que experimentaron en la experiencia cubana.

La Revolución sandinista

|

| Fidel Castro y Daniel Ortega |

Un caso donde explorar esta coexistencia entre Cuba, como paradigma ideológico y, a la vez, excepción constitucional, sería la Revolución Sandinista, que triunfó tres años después de aprobada la Constitución socialista cubana de 1976. Los líderes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (Daniel y Humberto Ortega, Tomás Borge, Sergio Ramírez, Moisés Hassan...), eran admiradores de la Revolución Cubana y habían recibido apoyo militar, financiero y político de La Habana desde los años 60. Esos líderes, en diálogo permanente con Fidel Castro y Manuel Piñeiro, introdujeron cambios importantes en la estrategia de lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza, sustituyendo la vieja concepción del "foco guerrillero" -defendida por el Che Guevara y Regis Debray- con estructuras político-militares con gran capacidad de interlocución con las clases medias y empresariales nicaragüenses, políticos liberales y socialdemócratas opuestos a la dictadura e instituciones de la sociedad civil como la iglesia católica. Uno de los elementos distintivos de la Revolución Sandinista fue la presencia, en el repertorio ideológico de la misma, del movimiento intelectual de la "Teología de la Liberación".

A pesar de la fuerte ascendencia de los revolucionarios cubanos sobre los sandinistas, estos últimos se apartaron claramente del modelo constitucional de la isla. Desde el Estatuto de Derechos y Garantías de 1979 los líderes nicaragüenses se inclinaron por un sistema político pluralista y de economía mixta, en la que el rol distributivo del Estado no eliminara todos los enclaves de mercado interno y externo. A cinco años de su triunfo, el sandinismo creó un Consejo Supremo Electoral, realizó elecciones presidenciales y legislativas, que ganó cómodamente, e instaló una Asamblea Constituyente que legislaría la Constitución de 1987. Como bien ha descrito Joan Vintró Castells, aquel texto constitucional resolvió con virtuosismo las tensiones entre las dos ramas de la izquierda regional -la de la tradición nacionalista y antimperialista del populismo latinoamericano y la del socialismo marxista-leninista soviético o cubano-, sin abandonar del todo la matriz liberal y republicana del constitucionalismo atlántico.

Además de incluir una dotación amplísima de derechos individuales básicos entre sus artículos 23° y 46°, la Constitución nicaragüense de 1987 definía explícitamente, en el artículo 7º, su sistema político como "pluralista", "democrático", representativo y participativo .

A una clara inscripción en la tradición liberal-democrática, por medio del reconocimiento de todos los derechos civiles y políticos propios de la misma, la Constitución nicaragüense sumaba el elemento nacionalista, alternando conceptos como "independencia", "soberanía" y "autodeterminación" y estableciendo que "toda injerencia extranjera atenta contra la vida del pueblo", formulación poco común el constitucionalismo latinoamericano. Así como el nacionalismo nicaragüense suscribía un aspecto fundamental del legado simbólico de la Revolución Cubana, el pluralismo político de la Constitución de 1987 daba la espalda al paradigma socialista insular.

Conclusión

|

| Hugo Chavez, Rafael Correa y Evo Morales |

Esta desconexión entre legado simbólico e influencia constitucional se ha acentuado aún más en experiencias de gobierno de la izquierda latinoamericana, en las dos últimas décadas, como las que podrían asociarse al proyecto bolivariano de Hugo Chávez en Venezuela o a las administraciones de Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador. Las constituciones venezolana de 1999, ecuatoriana de 2008 y boliviana de 2009 poseen concepciones de la propiedad, del rol del Estado dentro de la economía, de los derechos civiles y políticos y de la diversidad cultural diferentes a las de la Constitución socialista cubana. Desde un punto de vista constitucional los "socialismos del siglo XXI" se diferencian notablemente del sistema político insular, toda vez que aquellos no rompen con la tradición liberal democrática desde la plataforma doctrinal del marxismo-leninismo.

Puede concluirse, por tanto, que medio siglo después de la radicalización socialista del proyecto revolucionario cubano, la Constitución insular actúa en solitario, sin diálogos normativos e institucionales con la izquierda latinoamericana contemporánea. Los gobiernos de esta izquierda se oponen al embargo comercial de Estados Unidos contra la isla y defienden la integración de la misma a la comunidad regional, pero se apartan del modelo cubano. En términos del dilema planteado por el Che Guevara en los 60 -"¿Cuba, vanguardia o excepción?"-, cinco décadas después parece haber predominado la segunda alternativa. Hoy Cuba no es la vanguardia o el modelo a seguir de las izquierdas regionales sino una excepción constitucional en medio de una América Latina que experimenta la consolidación de la democracia.

.jpg)