Aníbal, el rayo de la guerra

Muerto Asdrúbal, Aníbal, aunque sólo tenía 26 años, fue elegido general por las tropas con el beneplácito de Cartago, debido a su inteligencia y a su valor. Los soldados más viejos veían en él el retrato vivo de su padre Amílcar. Inició de inmediato una serie de campañas para extender el dominio cartaginés en la Península, combatiendo contra los olcades, que habitaban la región comprendida entre el Tajo y el Guadiana, y contra los vacceos, de cuya capital Helmantika se apoderó, así como de otra localidad denominada Arbúcala, tal vez Toro. De regreso de esta última expedición derrotó junto al Tajo a una coalición de olcades, carpetanos y fugitivos del sitio de Helmantika, con lo que consolidaba la dominación cartaginesa hasta la sierra de Guadarrama.

Lo que Aníbal pretendía con estas campañas era controlar la vieja ruta tartésica que unía el Suroeste con el Noroeste de la Península, rico este último en oro y estaño, al tiempo que se aseguraba el acceso al valle del Duero para garantizar el suministro de sus tropas ante previsibles dificultades con Roma, y obtener recursos económicos, como el botín y los tributos de las poblaciones sometidas, y humanos, esclavos para las minas y soldados para su ejército.

Desde algún tiempo atrás, Sagunto, una ciudad edetana situada a unos 150 km al sur del Ebro, había establecido relaciones con Roma por causa de un enfrentamiento entre sus habitantes, divididos en una facción antipúnica y otra procartaginesa. El mismo Aníbal, conocedor de la situación, había tenido buen cuidado de no provocar a los saguntinos en sus campañas del 220 a.C. Pero entonces, éstos, confiando en su amistad con Roma, habían comenzado a hostigar a un pueblo vecino, aliado de los cartagineses. Ante el cariz que iban tomando las cosas, una embajada romana visitó a Aníbal en Carthago Nova exigiéndole que respetara Sagunto. El jefe púnico reprochó a los legados la mala fe de los romanos, que poco antes habían utilizado el conflicto entre los saguntinos para eliminar a algunos ciudadanos notables amigos de los cartagineses; y también les recordó que Sagunto había aprovechado su amistad con Roma para maltratar a pueblos amigos de los cartagineses.

Tras el fracaso de su gestión ante Aníbal, la embajada romana se dirigió a Cartago, donde no obtuvo mejores resultados. Ese mismo año, el 219 a.C., el Bárquida emprendía el sitio de Sagunto que, tras ocho meses de cerco, en el que el propio Aníbal fue herido en una pierna por una flecha, cayó finalmente en sus manos, ante la pasividad de Roma, comprometida en una intervención militar en Iliria, que no obstante terminó antes que el asedio de la ciudad ibera.

Aníbal, que se había casado con Imilce, una princesa de Cástulo, convirtió Sagunto en colonia cartaginesa, sumándose así a Akra Leuke, Carthago Nova y otra ciudad fundada por Asdrúbal de la que se desconoce el nombre, y a las que luego se añadirían aún Barcino, convertida en fortaleza púnica por Aníbal o su lugarteniente Hannón en el 218 a.C., y Mahón, en las Baleares, posiblemente fundada como campamento militar en el curso de la Segunda Guerra Púnica.

En los primeros meses del 218 a.C. una nueva embajada romana planteaba, ahora ante el gobierno de Cartago, sus reclamaciones. Querían saber si Aníbal había actuado por su cuenta y, de ser así, exigían que les fuera entregado para castigarle, Los cartagineses argumentaron que Sagunto no figuraba entre los aliados de Roma en el tratado del 241 a.C., único que reconocían, ya que el que había fírmado Asdrúbal en el 226 a.C. no había sido ratificado por Cartago, igual que Roma se había negado a ratificar el tratado que ponía fin a la Guerra de Sicilia, negociado entre Amílcar Barca y el cónsul Lutacio, aprovechando la ocasión para endurecer sus condiciones. Así estalló la que se llamó Segunda Guerra Púnica o Guerra de Aníbal, un largo conflicto en el que, tras múltiples alternativas, los cartagineses fueron derrotados y expulsados de la Península Ibérica.

Aníbal supo de la declaración de guerra en sus cuarteles de Carthago Nova, antes de ponerse en marcha con sus tropas en la primavera del 218 a.C. Como preveía el conflicto desde algún tiempo atrás, había preparado un plan que le diera la ventaja de la iniciativa. Frente a la ofensiva diseñada por Roma, con desembarcos en Iberia y el Norte de África, quería llevar la guerra a Italia. Pretendía, y habría de lograrlo no sin grandes pérdidas y sufrimientos, cruzar los Pirineos y avanzar por la Galia atravesando el Ródano, evitando en lo posible las tropas romanas enviadas para detenerle, pasar los Alpes y penetrar en Italia, donde algunas ciudades se hallaban descontentas con el dominio impuesto por Roma. Antes, reforzó las guarniciones de Iberia y el Norte de África y marchó a Gadir, donde realizó sacrificios propiciatorios en el templo de Melkart, deidad fenicia protectora de las empresas coloniales a quien su padre Amílcar había convertido en divinidad dinástica de los Bárquidas, garantizándose su apoyo en el éxito de sus empresas.

La cuestión de las responsabilidades

Los romanos pretendieron justificar su comportamiento -abandonando a su suerte a los saguntinos- para, una vez tomada ta ciudad por Aníbal, declarar la guerra a Cartago con un ultimátum inaceptable, argumentando que el tratado del Ebro hacía una excepción de Sagunto, o llegando a afirmar incluso que la ciudad se encontraba situada al norte del Ebro, lo que ha dado pie a que algunos investigadores imaginen, en su afán por comprender el punto de vista romano, que el Ebro del tratado del 226 a.C. no era el Ebro actual, sino algún otro río, como el Júcar, de la región de Levante. Pero si verdaderamente Sagunto se encontraba al norte de un río llamado Iber -que, entonces, no sería el mismo que el Ebro actual- y el tratado del 226 a.C. prohibía a los cartagineses cruzarlo en armas, ¿cómo es posible que la reacción romana no se produjera hasta la caída de la ciudad?

Parece, por tanto, que las relaciones que vinculaban a Sagunto con Roma eran de carácter informal. El Senado romano había rehusado en varias ocasiones atender las demandas de los saguntinos, antes de decidirse finalmente a enviar una embajada para que se entrevistara con Aníbal en Carthago Nova. Según parece, la llegada a Roma de la noticia de la caída de Sagunto provocó un debate en el Senado, lo que sugiere que existía división de opiniones, algo sorprendente de haber existido un tratado formal de alianza. Otra posibilidad consiste en que Roma hubiera sacrificado Sagunto a propósito, para tener un hecho consumado que no permitiera marcha atrás, convencida de que sólo un conflicto bélico acabaría con el poder de Cartago.

Pese a que los mismos romanos difundieron la idea de que con la conquista de Iberia los Bárquidas preparaban una guerra de revancha contra Roma, la política de estos generales cartagineses no se volvió beligerantemente antirromana hasta Aníbal, y aún así éste tuvo cuidado de no provocar sus recelos, respetando a Sagunto en sus primeras campañas. La existencia de una poderosa facción de la nobleza romana con intereses en ultramar tiene más consistencia que todos los argumentos esgrimidos para liberar a Roma de sus responsabilidades. En los últimos años, el poder de los Fabios -miembros de la nobleza tradicional y opuestos a cualquier aventura marítima- había sido amenazado por la ascensión política de los Cornelios y los Emilios, dos familias al frente de una facción que se apoyaba en una amplia clientela comercial. Después de varios años de eclipse lograron desempeñar algunos consulados. Enemigos de los Fabios, los Cornelios Escipiones se mostraron a partir de entonces como los principales dirigentes de quienes propugnaban una política de expansión mediterránea y veían en Cartago un enemigo al que había que eliminar.

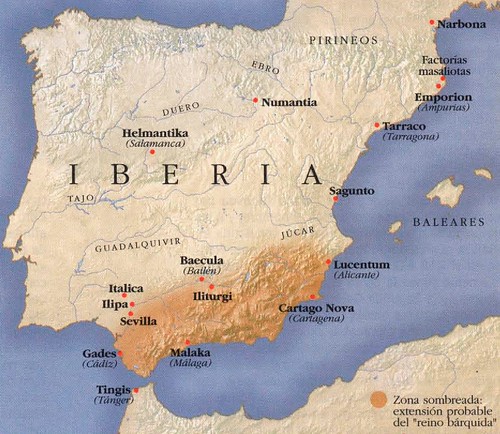

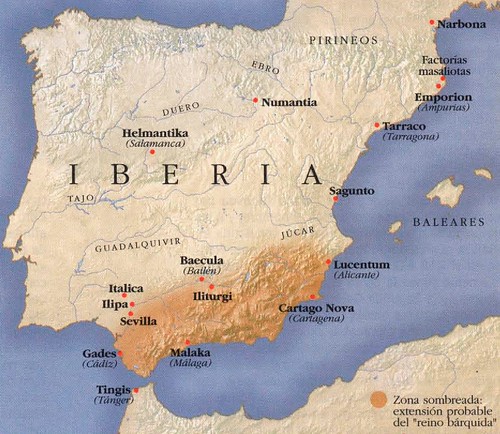

Mapa de los bárquidas