Azaña y el proyecto de nación republicana

"El orgullo nacional es para los países lo que la autoestima para ios individuos: una condición necesaria para la autorrealización. Un exceso de orgullo nacional puede generar belicosidad e imperialismo, igual que demasiada autoestima puede producir arrogancia. Pero, igual que una autoestima demasiado baja le hace difícil a una persona demostrar su coraje moral, insuficiente orgullo nacional no favorece un debate contundente y real sobre política nacional. Para que ese debate sea imaginativo y productivo, se necesita una implicación emocional con tu propio país, sentimientos de una gran vergüenza o de orgullo encendido que sean evocados por las distintas etapas de su historia y por las distintas políticas nacionales de hoy día. Seguramente ese debate no se producirá a menos que el orgullo se sobreponga a la vergüenza".

Con estas palabras comenzaba el filósofo norteamericano Richard Rorty uno de sus últimos libros de reflexión política, Forjar nuestro país. El pensamiento de izquierdas en los Estados Unidos del siglo XX. Rorty constituye un ejemplo estimulante de un pensamiento político liberal, republicano y democrático, que está a mil leguas de cualquier pesimismo paralizador o de un intelectualismo distante. Las reflexiones políticas de Rorty son un ejemplo de racionalidad crítica que pide llevarse a la práctica mediante un programa legislativo con la vista puesta en la estela de aquel archiconocido, y no por ello descabellado, dictum marxiano que sugería a la filosofía preocuparse de cambiar el mundo y no sólo servir a su interpretación.

Y aunque la referencia de este preámbulo rortyano se refiera a la política de nuestro tiempo, tal vez no sea ocioso ni disparatado ligar los términos citados con la situación política de nuestro país, cuando España se adentra en el siglo XXI con incógnitas y problemas cuya respuesta, replanteamiento o simple disolución nos compete fundamentalmente a los españoles, a ser posible con suficiente discernimiento crítico y debate público. Sacar a colación reflexivamente una parte de nuestra historia a través de la obra de algunos de los intelectuales más representativos del pasado siglo y contemplarlos, una vez más, con los ojos del presente, puede ser una ocasión idónea para volver a pensar nuestro pasado, no con fines arqueológicos, sino constructivos.

Y ojalá podamos hacerlo con el espíritu que Rorty demanda a sus compatriotas, sobreponiendo el orgullo a la vergüenza o, dicho en términos de Habermas, promoviendo un patriotismo constitucional que no se fundamente en la defensa de la tradición o de las viejas esencias inmutables de una supuesta nación eterna, sino en los valores del Estado social y democrático de Derecho que significa, sobre todo, el propósito de establecer una sociedad plural e integradora cimentada en una cultura política de signo liberal y solidario.

Pero, en cualquier caso, como todo pasado no es nada en sí ni por sí mismo, y significa ni más ni menos lo que queremos que signifique, hemos de considerar que cualquier relato histórico debe tener en cuenta los múltiples claroscuros que componen la realidad histórica. Al fin y al cabo, como bien sabía el poeta Miguel Hernández, todos somos hijos de la luz y de la sombra, y desde ambas hemos de ir configurando los paisajes de la historia, sea de las ideas, de las cosas o de las naciones.

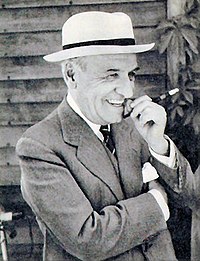

| Manuel Azaña |

Y en lo tocante al orgullo nacional y a la autorrealización de un proyecto de nación española democrática, liberal, moderna y europea, nuestra historia cuenta con una figura intelectual y política excepcional, la de Manuel Azaña Díaz, político controvertido donde los haya, destinatario de los más encendidos elogios, pero también de los denuestos más furibundos. Contemporáneos suyos como el republicano Salvador de Madariaga afirmaban que Azaña es "el español de más talla que reveló la etapa republicana... por derecho natural el hombre de más valer en el nuevo régimen, sencillamente por su superioridad intelectual... el orador parlamentario más insigne que ha conocido España".

Sin embargo, hubo personajes de la derecha reaccionaria que lo cubrieron de denuestos. Por ejemplo, la descripción que hace quien fuera propagandista del franquismo, Joaquín Arrarás, es muy reveladora: "Engendro espurio elevado a la más alta magistratura de una República abyecta por un sufragio pseudodemocrático corrompido y corruptor". Y otro franquista, Francisco Casares, se refiere a Azaña como "un monstruo, una congregación de ausencias morales y de coincidentes elementos formativos que resume, concentra y simboliza todas las culpas y todos los pecados."

En cualquier caso, tanto desde el elogio como desde el denuesto, el dato que parece evidente es que hay un número significativo de intelectuales que han concentrado en la figura de Manuel Azaña el destino y sentido de la II República española. Sin embargo, en este ensayo nuestra intención no es analizar el perfil histórico de Azaña como actor político o elemento decisivo en los destinos de la II República, primero como ministro de la Guerra y presidente del Gobierno, y luego como presidente de la República. Solamente pretendemos trazar el perfil de su idea de nación republicana en el marco de su concepción liberal de la política. Porque el gran proyecto de Azaña fue la construcción de una nación española republicana, liberal y europea que concluyó en su tiempo con un amargo fracaso pero que, sin embargo, constituyó un germen cuyos frutos más logrados y en una situación política y social bien diferente pudimos recoger los españoles en algunas de las líneas maestras del diseño político que trazó la Constitución de 1978.

La propuesta de la nación republicana, que es el gran proyecto de Azaña, no surgió de la nada. No fue un capricho o un invento que brotara al hilo de la caída brusca de una monarquía que había agotado definitivamente todo su crédito al apostar por la dictadura de Primo de Rivera como modelo político nacional, organizado en torno al desarrollo económico, la tutela militar y la minusvalía democrática. La idea republicana que tuvo en Azaña a uno de sus principales mentores y artífices venía a materializar la posibilidad más radical del proyecto de nación política que, inspirado en la Revolución francesa, habían consignado los diputados liberales de Cádiz en la Constitución de 1812: "La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos Hemisferios", rezaba el artículo primero; "La Nación española es libre e independiente, y no es, ni puede ser, patrimonio de ninguna familia ni persona", proclamaba el artículo segundo. Y el trascendental artículo tercero que declaraba solemnemente que "La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales".

La historia política española desde el fin de la Guerra de la Independencia hasta la proclamación de la Segunda República es un complicado escenario donde, por un lado, se enfrentan durante más de cuatro décadas (desde 1833 a 1876) en guerras civiles el antiguo y el nuevo régimen: el principio monárquico absolutista encarnado en el carlismo, frente al principio monárquico liberal de los isabelinos. Por otro, la confrontación entre dos modelos del nuevo régimen representados por el liberalismo doctrinario de los moderados, basado en la teoría de la soberanía dual, la del Rey y las Cortes, y el liberalismo radical de los progresistas que no reconocía más soberanía que la nacional, aunque aceptase de hecho la institución de la Corona y la decisiva facultad del Rey para disolver las Cortes.

Y, tras la revolución de 1868 y la huida de España de Isabel II, la pintoresca búsqueda por parte del general Prim de un rey para España en las cortes europeas que cuajó en la fugaz monarquía electiva de Amadeo de Saboya y la efímera Primera República, cuyo fracaso dio paso a la gran maniobra de la Restauración urdida por Cánovas del Castillo para estabilizar el régimen monárquico sobre la base del turno de partidos, el conservador y el liberal, y una Constitución, la de 1876, que consagraba el modelo liberal doctrinario de soberanía teóricamente compartida (artículo 18: "La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey"), pero con un incremento sustancial del poder real. Y, finalmente, el trauma cívico de 1898 tras la guerra con Estados Unidos y la pérdida de Cuba y Filipinas seguido de la desmoralizante guerra de Marruecos, el desastre de Annual y el colofón de la Dictadura de Primo de Rivera.

De todo ello, lo más relevante para la dimensión política en que vamos a integrar la figura de Manuel Azaña es el surgimiento de un republicanismo nacional, del que Azaña será una de las figuras más relevantes, que vino a identificar la izquierda con la República y a rechazar de plano el liberalismo tradicional que, por su transigencia con el principio monárquico, habría arruinado en España la idea de la nación política, de la nación de ciudadanos, de la soberanía nacional sin restricciones, alumbrada por los revolucionarios franceses y adoptada por los constituyentes gaditanos como fundamento de un nuevo Estado español in statu nascendi.

Tanto para Azaña como para la mayoría de los intelectuales de la generación del 14, hijos todos de la crisis del 98, el gran error del liberalismo español del XIX habría sido su transigencia con la monarquía, tibieza que impidió llevar a fondo una revolución liberal similar a la francesa. "¿Es que alguien llama nación —dice un joven Ortega en 1909 ante la audiencia del Ateneo madrileño—, a una línea geográfica dentro de la cual van y vienen los fantasmas de unos hombres sobre los cadáveres de unos campos, bajo la tutela pomposa del espectro de un Estado?".

Azaña y Ortega: La rectificación del ideal nacional en un marco reformista

|

| Melquíades Álvarez |

Pero vayamos por partes. El que fuera hombre emblemático, el símbolo para muchos de la II República española, Manuel Azaña Díaz, a pesar de llegar a ser conocido en el mundo de la política nacional de modo tardío, fue un hombre de intensa vocación pública que se había unido, a principios de la segunda década del pasado siglo, al Partido Reformista de Melquíades Alvarez, donde compartió militancia, entre otros, con los filósofos españoles Ortega y Gasset y García Morente, junto a los que estampó su nombre en octubre de 1913 al pie del manifiesto fundacional de la Liga de Educación Política, agrupación de intelectuales cuyo objetivo primordial era según los términos de su redactor, Ortega y Gasset "fomentar la organización de una minoría encargada de la educación política de las masas"'.

Luego, los intentos para lograr un acta de diputado reformista por la circunscripción de Puente del Arzobispo, en Toledo; y en septiembre del año 1923, tras la tibieza de Melquíades Alvarez ante el advenimiento de la Dictadura, la dedicación intensa de Azaña a la propaganda republicana con la fundación en 1926 de Acción Republicana y la constitución posterior, con el Partido Radical de Alejandro Lerroux y los radical-socialistas, de la Alianza Republicana, grupo clave en la gobernación de España en el bienio 1931-1933. Tenía ya Manuel Azaña los 50 años cumplidos cuando su nombre alcanzó resonancia en la política nacional como coautor del Pacto de San Sebastián, programa fundacional de la II República; y, tras la caída de la Monarquía, fue nombrado ministro de la Guerra del gobierno provisional e, inmediatamente después, presidente del Consejo de Ministros en octubre de 1931, tras la dimisión de Niceto Alcalá Zamora.

No era un desconocido, ciertamente, en los círculos intelectuales madrileños donde ejercía como ateneísta de pro. Además, había publicado numerosos artículos en periódicos y revistas, fundado una de ellas, la publicación literaria La Pluma, y dirigido en 1923 la revista España, cuyo primer director había sido Ortega y Gasset. También había dado a las prensas una peculiar novela autobiográfica, El jardín de los frailes, que tanto gustó a Besteiro o a Pedro Salinas, quien alababa su castellano genuino. Pero pocos de quienes lo conocían hubieran imaginado el irresistible ascenso en el conocimiento público de aquel hombre tímido, discreto y cortés, que dio al pensamiento y la palabra política una nueva dimensión.

Palabra política que deja la grandilocuencia y el caracoleo retórico de los oradores políticos decimonónicos para decir en lenguaje preciso cosas que la gente pudiese entender y sentir como propias: "No tiene aquellos grandes arranques llenos de sublimidad de los grandes parlamentarios del país —dice un escéptico y crítico Josep Plá. Sin embargo posee una ventaja: que siempre dice algo. Por eso sus discursos que oídos no tienen mayor interés, leídos producen un gran efecto".

Si exceptuamos su discurso escolar ante la Academia de Jurisprudencia de Madrid sobre la libertad de asociación, en 1902, la incursión de Azaña en el terreno vivo del discurso político se produce en 1911. El alcalaíno tiene ya 31 años, ha pasado más de ocho en su ciudad natal dedicado a los negocios familiares, pero la experiencia no ha sido enriquecedora. Es hora de cambiar de rumbo y nada mejor para ello que iniciar una aventura vital e intelectual europea. Acaba de ganar con el número uno la oposición que lo coloca en el Ministerio de Gracia y Justicia, por lo que decide solicitar una beca para ampliar su formación jurídica. La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones científicas va a ser el cauce idóneo que lo lleve a Francia, a París, como había sido el vehículo que había permitido la formación alemana de otros compañeros de generación como Ortega o Besteiro.

Pero el Azaña que llega a París ("París no es para visto, sino para gozado, a sorbitos, con la delectación morosa de un pecador que pretende eternizar su pecado dice el autor en carta a su amigo José María Vicario el 11 de enero de 1912) es un hombre que lleva tras de sí unas ideas políticas que había madurado desde su juvenil disertación en la Academia de Jurisprudencia, y expuesto con amplitud vehemente en una conferencia pronunciada en la Casa del Pueblo de Alcalá de Henares a principios de febrero de 1911, titulada de modo significativo, "El problema español", una de sus obsesiones como político y hombre de pensamiento.

La impronta de los sucesos de 1898 y la reacción que provocó en la burguesía ilustrada española permea de principio a fin el discurso de Azaña, que paga, como otros intelectuales del 98, pero con un sesgo activista muy marcado, el inevitable tributo a la amargura, la desdicha y la vergüenza ante el espectáculo de una España que percibe secularmente estancada por la nulidad y la incuria de las clases gobernantes. Frente a lo que pintaba como un pasado desgraciado y un presente oscuro, Azaña, lejos de quedarse paralizado en la queja y el desengaño, que él mismo detecta en la juventud de esa generación, proclama la tarea de "correr en misión la tierra española queriendo persuadir a nuestros conciudadanos de que hay una patria que redimir y rehacer por la cultura, por la justicia y por la libertad".

|

| Ortega y Gasset |

En esto no difiere demasiado de otro gran "misionero" con el que siempre mantuvo relaciones difíciles ("Por lo visto, entre este hombre y yo, toda cordialidad es imposible", anota en su diario de 30 de julio de 1931), plagadas de desencuentros. Un intelectual brillante, ensayista mucho más conocido que él, y ya entonces, distinguido catedrático de Metafísica de la Universidad Central de Madrid, el filósofo Ortega y Gasset, que por esas fechas ya había tenido ocasión de exponer su ideario reformista y regenerador en diversos foros como la Casa del Pueblo de Madrid, la prestigiosa tribuna del Ateneo madrileño, la no menos acreditada e influyente sociedad liberal bilbaína "El Sitio", y, de modo especial en el Teatro de la Comedia de Madrid con su célebre conferencia sobre "Vieja y nueva política".

La vieja política es para Ortega la de la Restauración: "La España oficial - dice Ortega- consiste en una especie de partidos fantasmas que defienden los fantasmas de unas ideas y que, apoyados por las sombras de unos periódicos, hacen marchar unos ministerios de alucinación". La nueva política, la que defiende y promueve en nombre de la Liga de Educación Política Española, va más allá de la gestión de los asuntos de Estado y de Gobierno. Tiene que ser para Ortega algo tan elevado como una nueva actitud histórica que no se fundamente sólo en una transformación, por importante que sea, del Estado y el Gobierno. De lo que se trata, ante todo, es de alentar la libre espontaneidad de la sociedad, de un proyecto, en definitiva, de regeneración social tal como se venía demandando desde hacía tiempo por el institucionismo de inspiración krausista.

El objetivo común en este momento, tanto de Azaña como de Ortega, era una rectificación profunda del ideal nacional, un cambio de rumbo radical en la gobernación y en la vida españolas sobre la base de un programa liberal y democrático, capaz de superar lo que ambos consideraban como una vergonzosa ficción política: la Restauración canovista que habría mantenido subyugada a la nación, debilitado al Estado e impedido al pueblo español su acceso a la civilización, emblemáticamente representada por la idea de Europa, es decir, de la cultura y de la política liberal democrática.

Azaña y el patriotismo republicano

El liberalismo moderado no habría logrado en más de un siglo construir un Estado español eficaz y respetado. El problema español para Manuel Azaña, a comienzos de 1911, será precisamente el de instituir un Estado potente que, respetuoso de las libertades individuales, sea, en sus propios términos, "el restaurador del alma del pueblo, quien haga posible una nutrición fisiológica e intelectual y quien dispense la última y definitiva justicia. Porque de él -sigue diciendo- , de ese estado, con todos sus defectos de organización, con su ceguedad y su parsimonia, es del único Dios de quien podemos esperar que ese milagro se verifique".

Visión del Estado, que dicho sea de paso, contrasta ya con la del liberalismo del joven Ortega, quien advierte en un artículo escrito en febrero de 1915 para la recién creada revista España y titulado "La nación frente al estado" que hemos de aprender a esperarlo todo de nosotros mismos y a temerlo todo del Estado. El filósofo aboga por una política de nación frente a una política de Estado y se pregunta: "¿Se quiere un maestro y una orientación? Inglaterra, donde el Estado y sus instituciones son un adjetivo y nada más de la nación".

En cualquier caso, vemos ya que este liberalismo apuntado tempranamente por Azaña tiene un perfil peculiar, de aroma hegeliano, fuertemente estatista y no exento de rigorismo ni paradoja: se trataría de un Estado absoluto al servicio de las libertades públicas. Un Estado "propugnador y defensor de la cultura" y "definidor de derechos", cuyo logro sólo sería posible arrancando sus resortes de las manos de los partidos políticos de la Restauración. Y concluye su discurso ante el público alcalaíno de la Casa del Pueblo con tonos dramáticos: "Este despojo, esta desposesión, sólo puede hacerse de dos modos: o bien aceptando este nuevo espíritu a fuerza de propaganda, o bien de modo violento, entre sangre y lágrimas, sin propósito definido y con un incierto mañana. Entre estos dos caminos no hay término medio posible; que los que puedan pensar mediten sobre las ventajas de cada uno, pero que nadie piense que las cosas continúen como hasta aquí, porque esa continuación implica sencillamente la pérdida y acabamiento de España".

Mucho se ha hablado del afrancesamiento y de la francofilia de Azaña, evidente en muchos aspectos. Unos meses después de pronunciar su conferencia en Alcalá, Azaña recala en París donde reside desde noviembre de 1911 hasta finales de octubre de 1912. Un año decisivo, más que para ahondar en su formación civilista, para la expansión vital, el goce estético y la reflexión política sobre España desde la atalaya de la III República francesa. Dice Juan Marichal, gran estudioso de Azaña y primer editor de sus Obras completas, en su interesante conferencia "El intelectual y la política", pronunciada en la Residencia de Estudiantes de Madrid en 1989, que la Francia que busca Azaña es la de los doceañistas, la de los derechos de la humanidad, la afirmadora de la universalidad de la condición humana, y que el liberalismo que absorbe es la ideología del Partido Republicano Radical y Radical Socialista francés, que sintetiza el legado del liberalismo individualista con la noción de un Estado fuerte e interventor que preserve las libertades fundamentales. Pero, ciertamente, esa idea central en su concepción del republicanismo la llevaba ya con él en esbozo, como llevaba la idea claramente alemana, fichteana o hegeliana, del Estado cultural. Lo que sí hace en Francia, en todo caso, es perfilar los parámetros de estas abstracciones y tallar los modelos políticos que le permitan construir un republicanismo aplicable a la realidad española. La realidad francesa de la III República y, posteriormente, su análisis del papel de Francia en la Primera Guerra Mundial le proporcionarán un bagaje de ideas que luego desplegará con indudable brillantez en su pensamiento y práctica políticas.

Azaña, refiriéndose a su primera estancia parisina, afirma que Francia vivía entonces de acuerdo con unas normas que serían la trasposición de la ideología que el mismo fraguaba cuando, pensando en España, se entregaba al placer de rectificar lo tradicional por lo racional ("El espíritu público en Francia durante el armisticio. Razón de una actitud personal", La Pluma, 1920). Y airea una idea que va a reiterar bastante por estos años: la de que los acontecimientos franceses que se refieren a la política y la moral públicas ponen de manifiesto rasgos humanos universales. Idea que aparece en dos de sus trabajos más significativos de finales de los años 20 en el ámbito del pensamiento político: su primera conferencia en el Ateneo de Madrid, titulada "Los motivos de la germanofilia", en defensa moral de los aliados frente al imperialismo alemán, y sus Estudios sobre política francesa contemporánea (1918), un libraco -dice irónicamente el historiador Santos Julia-de esos que no interesaban a nadie, sobre la política del país vecino.

Traigo a colación en este punto el libro y la conferencia mentados para destacar dos conceptos conexos que me interesa apuntar por su relevancia para el pensamiento de Manuel Azaña: en primer lugar, la formulación del problema político central que atañe al republicanismo liberal; y, en segundo, el racionalismo universalista asociado a su idea de República como estado democrático y de cultura.

No deja de ser un poco extraño para el análisis político actual considerar que es precisamente en la organización militar del Estado donde se plantea la esencia del problema político republicano, pero ésa es precisamente la perspectiva de Azaña en 1918. ¿Y en qué consiste? Pues en el intento de solucionar el dilema que se plantea entre la autonomía de la conciencia individual, por un lado, y las exigencias del grupo nacional, por otro. Dos polos que es menester compatibilizar y armonizar mediante la intervención política.

Azaña, cuidadoso observador tanto del liberalismo británico como del republicanismo francés, es perfectamente consciente de que los derechos individuales, aquellos que se refieren a la salvaguarda de la persona, no son idénticos ni conmensurables con las obligaciones morales, relativas no ya a la protección individual sino a la estabilidad y seguridad de la nación, del grupo nacional. Son, dicho de una manera que Azaña no hace explícita pero que sí ejercita, los derechos del individuo como ser humano abstracto y universal frente a los derechos del ciudadano como miembro de una sociedad política concreta.Azaña es perfectamente consciente de la dialéctica entre ambos niveles y de la necesidad de la política republicana como mediadora de las tensiones mutuas.

"En la moral social — dice Azaña- la cuestión es de primer orden, porque se trata de hallar la razón justificativa de un sacrificio, del sacrificio temporal de la libertad y eventualmente del sacrificio de la vida en aras de la comunidad".

La solución de Azaña a este dilema entre la ética y la moralidad la encuentra en la metafísica rousseauniana de la convención, del contrato social: el acto de asociación entre individuos naturalmente libres, pero con libertad tan precaria como difusa, produce un ser moral y colectivo, la nación, el bien público, que se crea para mantener la fuerza y la libertad del individuo, de modo que se enajena a favor de la comunidad aquella parte de la libertad cuyo uso importa al bien común, determinado por la colectividad soberana. Y puesto que la vida, los bienes y la libertad se hallan protegidas por el Estado, al exponerlos en su defensa no haríamos otra cosa que devolver lo que hemos recibido de él. "Surge, pues, —dice Azaña— una entidad moral superior, la patria, que no es sino el Estado libre de que somos miembros y cuyas leyes aseguran nuestras libertades y nuestra felicidad". Y es sólo en nombre de esta patria de factura rousseauniana como puede exigirse a los ciudadanos el sacrificio por la nación. Este es para Azaña el verdadero sentido de la República como pacto político, como territorio del que surge la virtud cívica, la civilidad y la cultura.

Tal interpretación de la idea de nación política obliga a Azaña a elaborar una noción de patriotismo desvinculada de la relación monárquica, de la idea de clase o del sometimiento a cualquier otra fuerza que no sea la de la voluntad nacional expresada en la ley. A ello se dedica a fondo en la conferencia titulada "Los motivos de la germanofilia" pronunciada en el Ateneo de Madrid en mayo de 1917, que a mi modo de ver constituye un hito fundamental en la traza del pensamiento político azañista, donde el autor, además del análisis de la política española del momento respecto de la neutralidad gubernamental en la Primera Guerra Mundial, trasciende la estricta actualidad para enmarcar su análisis en unos principios generales que van a constituir el núcleo ideológico fuerte de su republicanismo liberal y que permearán lo fundamental de su discurso y práctica política posteriores. En ella amplía su noción de patria y de patriotismo como sentimiento o disposición del ánimo dirigidos hacia lo que Azaña concibe como

"un depósito de cosas morales, de ideas depuradas por el transcurso del tiempo, de virtudes heredadas... ese sentimiento patriótico, esa virtud cívica, es la que enciende en nosotros el deseo y nos presta la energía para sacrificarnos en pro de la patria, esto es, por el aumento y conservación de ese caudal de belleza, de bondad y libertad, en suma, de cultura, que es lo que nuestro país, como cada país, aporta en definitiva a la Historia como testimonio de su paso por el mundo y como ejecutoria de su nobleza"

El patriotismo es, por tanto, un conjunto de valores en última instancia culturales, que constituirían, en clave hegeliana, la aportación de nuestro país a la Historia universal. Pero la razón universal que subyace a la historia no es para Azaña la que ejemplifica el imperialismo alemán, ejemplo de conquista y dominio, similar a ojos del autor al imperialismo español iniciado por los Habsburgo y que es el que, según Azaña, los germanófilos españoles querrían implantar. La razón universal, si se nos permite utilizar esta terminología que no es de Azaña, es la anticipada por Rousseau, la encarnada ejemplarmente en el Estado republicano francés más que en el constitucionalismo liberal anglosajón: la racionalidad de los valores democráticos y humanitarios que sólo ha sido posible en toda su pureza en los tiempos modernos.

Casi quince años más tarde, tras la aprobación del Estatuto de Cataluña, siendo ya jefe del gobierno, en otro de sus discursos más líricos y emotivos ante sus correligionarios vallisoletanos vuelve a insistir en la idea de que lo español, si ha de serlo en plenitud, no puede ser sino una modalidad de lo humano universal. Universalidad que Azaña ve encarnada con exclusividad en el Estado republicano, al igual que Hegel la veía materializada en el Estado prusiano. Y aprovecha para dar otra vuelta de tuerca a su concepción del estado republicano:

"La República no puede ser sólo un sentimiento político ni una idea política... La República tiene que ser una escuela de civilidad moral y de abnegación pública, es decir, de civismo. La relación entre el hombre y la República se establece a través del Estado, y servir al Estado, someterse al Estado, negar la persona propia delante del Estado, es la expresión concreta del espíritu republicano"

| Diego Martínez Barrio |

No es de extrañar, por tanto, que ideas como las expresadas en este último párrafo suscitasen las reservas e inquietudes de algunos de los republicanos más comprometidos de su tiempo, con una visión del republicanismo menos estatalista, más próxima a la concepción liberal anglosajona que a la francesa, como es el caso de Diego Martínez Barrio, presidente del Gobierno, del Congreso de los Diputados en 1936 y de la República Española en el exilio, quien en sus Memorias afirmaba, en relación con estos planteamientos azañistas, que "éstas no eran las ideas nutricias del republicanismo tradicional, defensor del equilibrio de poderes, ni de las definiciones ortodoxas de los derechos individuales, ni de las ideas circulantes acerca del ejercicio de la libertad".

Azaña es un político racionalista y cree que el recto uso de la razón práctica política es la única potencia capaz de trascender los escollos de la emoción, el sentimiento o el carácter nacional; y está convencido de la existencia de verdades políticas irrefutables, racionalmente separables de las falsedades, de modo que es tarea inexcusable del político dar con ellas para, a continuación, trasladarlas a la práctica. El rigorismo racionalista de Azaña le lleva a decir —en un artículo de 1924 para la revista España titulado "La inteligencia y el carácter en la acción política"— que "la acción política es un movimiento defensivo de la inteligencia, oponiéndose al dominio del error" y que "sólo quien está poseído de la verdad puede ser intransigente y fanático, o, como suelen decir, sectario; sabemos cuál es la deslavazada contextura de los vividores y ambiciosuelos: dóciles a las circunstancias, más que por falta de moralidad, por sobra de descreimiento". Y remata su razonamiento afirmando que: "Es gente de corte intelectual (Robespierre y Lenin) quien suele dar en las circunstancias de un momento histórico, los tajos más terribles. La razón es que un orden contrario a la verdad reconocida les parece falso, como un teorema que se opusiera al principio de identidad o al de contradicción; y la inteligencia no es libre: es sierva de de la verdad".

En estas palabras queda condensado el sustrato teórico de la política azañista, que posteriormente se irá desplegando al hilo de los problemas específicos de la realidad española. Pero la traza del republicanismo liberal de Manuel Azaña, y esa es una de sus más preciadas cortesías como pensador político, queda explícita con aquella claridad a la que nunca renunció: el Estado republicano ha de ser un Estado integral al servicio de la libertad, en el marco de una democracia participativa. Libertad de hacer lo que sea menester hacer, tras el discernimiento racional, para consolidar y acrecentar el régimen republicano. Seguramente Azaña concordaría plenamente con aquella idea de Baruch de Espinosa en su Etica-. "El hombre que se guía por la razón es más libre en el Estado, donde vive según sus leyes que obligan a todos, que en la soledad, donde sólo se obedece a sí mismo".

Azaña y su visión de la autonomía política: el problema catalán

Y en el marco de su republicanismo liberal, que reposa sobre la idea del individuo soberano como sujeto de derechos, y la idea de nación o Estado republicano como marco histórico donde el ser humano cumple sus destinos, cabe referirse, para concluir, a uno de los rasgos centrales de su proyecto de Estado republicano español que constituye uno de sus logros políticos de mayor calado: la reorganización de un Estado integral sobre la base de la autonomía de las regiones.

El diseño de una nueva forma de Estado, inédita en la historia del Derecho Público, es una de las manifestaciones del racionalismo azañista aplicado a la construcción de la nación republicana española y, tal vez, uno de sus legados más importantes, al recuperar la Constitución española de 1978 lo fundamental de su andamiaje para la configuración del Estado regional o "de las autonomías".

En el discurso que le valió la presidencia del Gobierno, pronunciado el 13 de octubre de 1931, Azaña había afirmado, en relación al artículo 26 de la Constitución, que la revolución política había resuelto un problema capital, aboliendo la monarquía e instaurando la República, pero que había dejado planteados otros tres asuntos decisivos: el problema social (reforma de la propiedad), el problema religioso y el de las autonomías locales y regionales.

El núcleo central de este último lo constituía el problema catalán, de modo que el fracaso en el empeño de resolverlo equivalía para Azaña al fracaso mismo de la II República. Un problema, es cierto, de larga data pero que se había enconado especialmente en el periodo de la Dictadura de Primo de Rivera al suprimirse la Mancomunidad catalana que se había constituido por Real Decreto de 26 de marzo de 1914. Como consecuencia, el sentimiento regionalista catalán sufrió un profundo agravio y se convirtió de modo rápido en separatismo.

Azaña aborda inicialmente el problema en un discurso en Barcelona en marzo de 1930, en el que habla por vez primera de "cohesión nacional" y donde se refiere a una España con Cataluña "gobernada por las instituciones que su voluntad libremente expresada quiera darse; una unión libre de iguales en el rango...sin pretensiones de hegemonía de los unos sobre los otros", e incluso llega a dar por bueno un hipotético derecho de separación si la voluntad catalana así lo decidiese:

"He de deciros también que si la voluntad dominante en Cataluña fuese algún día otra, y resueltamente quisiera remar sola en su barca, sería justo pasar por ello, y no habría sino dejaros ir en paz con el menor destrozo para los unos y los otros... No se dirá que no soy liberal"

Para poner en contexto estas afirmaciones hay que comprender el marco en el que se producen y la influencia que sobre los nacionalismos europeos había ejercido el principio político del Estado-nación ejemplificado en la conocida fórmula wilsoniana del derecho de autodeterminación de los pueblos, surgido en la postguerra europea para disolver los imperios alemán, austro-húngaro y turco tras su derrota en la Primera Guerra Mundial.

Sin embargo, la posición del Azaña gobernante será mucho más matizada que la expresada en el discurso de Barcelona. Un dato de interés, que merece ser destacado en la visión azañista del problema político, es que la Generalitat de Cataluña, apenas iniciados los debates sobre la Constitución, había remitido en agosto de 1931 un texto del Estatuto de Cataluña redactado "en ejercicio del derecho de autodeterminación que compete al pueblo catalán" con el propósito de que las Cortes constituyentes lo sancionaran y promulgaran sin ningún debate sustantivo. En la resolución y encauzamiento de este problema así planteado el papel racionalizador de Azaña va a ser fundamental y a ello dedicará el que tal vez sea su discurso parlamentario más importante, pronunciado el 27 de mayo de 1932, en el que vuelve sobre su idea de la acción política como una tradición regida por la razón.

La posición del racionalismo azañista en relación con la manera de cohonestar el texto remitido por la Generalitat y la recién aprobada Constitución republicana es de gran interés: el Estatuto de Cataluña ha de encajarse no solamente en el marco constitucional sino acordar, como tan acertadamente ha visto García de Enterría, con los principios y límites conceptuales que emanan de la totalidad de la Constitución misma: el principal es que la Constitución republicana define un Estado unitario y no federal y que no hay más ciudadanía políticamente hablando que la española. Así afirma Azaña ante el Congreso de los Diputados el 27 de mayo de 1932 al rematar la discusión sobre el proyecto de Estatuto de Cataluña que

"'votadas las autonomías, ésta y la de más allá, y creados éste y los demás gobiernos autónomos, el organismo de gobierno de la región -en el caso de Cataluña, la Generalidad- es una parte del Estado español, no es un organismo rival, ni defensivo ni agresivo, sino una parte integrante de la organización de la República española. Y mientras no se comprenda así, señores diputados, no entenderá nadie lo que es la autonomía... Es pensando en España, de la que forma parte integrante, inseparable e ilustrísima Cataluña, como se propone y se vota la autonomía de Cataluña, no de otra manera."

Esta es su solución, realmente innovadora, al problema político de las autonomías, que no tenía antecedente ni referencia histórica previa ni en el ámbito español ni en el europeo y cuyo fracaso posterior le provocará una profunda decepción que pone de manifiesto en dos de sus artículos escritos al final de su vida, ya fuera de España, especialmente "Cataluña en la guerra" y "La insurrección libertaria y el eje Cataluña-Bilbao", que le aproximan a la valoración orteguiana del problema. Un Azaña pesimista, lejos de aquel brioso diputado y presidente del Consejo de Ministros que critica a Ortega por haber considerado éste en la tribuna parlamentaria que el problema catalán es insoluble y que lo más que cabe es conllevarlo, viene a reconocer que el mentado problema "está muy lejos de ser una cuestión artificial. Es la manifestación aguda, muy dolorosa, de una enfermedad crónica del cuerpo español. Desde hace casi siglo y medio, la sociedad española busca, sin encontrarlo, el asentamiento durable de sus instituciones".

Afortunadamente la solución novedosa apuntada por el republicanismo español de entonces encontró su cauce en el título VIII de la Constitución española de 1978 y en el marco de ideas de las que Azaña fue pionero, no ya como un teórico abstracto del republicanismo liberal sino como un político comprometido con el proyecto de convertir la España baqueteada por una monarquía agotada y sin norte en un nuevo Estado republicano democrático, social, laico y de vocación europea.