Cómo el poderoso rey Eduardo I de Inglaterra, casado con la infanta castellana Leonor, consiguió que los escoceses se volvieran contra los ingleses

Aún así, de esta tragedia surgió una oportunidad de oro, ya que Alejandro sí que contaba con algún heredero. Cinco años antes, su ahora difunta hija se había casado con el rey de Noruega y en el breve tiempo que duró el matrimonio la joven pareja había engendrado una hija. A la niña, que contaba tan solo tres años de edad cuando su abuelo falleciera, se le puso el nombre de Margarita, como su madre. No obstante, pasaría a la historia como "la dama de Noruega" y como la última oportunidad que el linaje de los reyes de Escocia tenia de sobrevivir. No obstante, también simbolizaba una esperanza aún mayor.

¿Qué sucedería si esta joven, heredera al trono de Escocia, se casara con un hijo del rey de Inglaterra? Eduardo I había tenido casi tanta mala suerte como Alejandro III con su familia: de su matrimonio con Leonor de Castilla había obtenido 15, puede que 16 vastagos, pero únicamente seis continuaban con vida en 1290 y solamente uno de ellos era varón. No obstante, no se necesitaba nada más. Si Eduardo de Caemarfon, que por entonces contaba 6 años de edad, se casara con la dama de Noruega, se convertiría por matrimonio en rey de Escocia. Cualquier hijo que engendraran podría heredar ambos reinos. Puede que, con el tiempo, la pareja real intentara gobernar ambos reinos como uno solo. Lo que se estaba jugando en 1290, en definitiva, era un matrimonio de las dos coronas más de tres siglos antes de su unión histórica en 1603.

Para mucha gente en la actualidad, esto puede parecer una alternativa ridicula. Los libros de texto nos aseguran que Inglaterra y Escocia fueron enemigas durante la mayor parte de su historia, con lo que todo el mundo se muestra propenso a creer que siempre fue así. "Regresad a Inglaterra" grita el William Wallace de Mel Gibson a sus oponentes ingleses en esa hilarante biografía cinematográfica que es Braveheart, "deteniéndoos en cada casa que encontréis a vuestro paso para pedir perdón por cien años de robos, violaciones y asesinatos". No obstante, este no es el mayor disparate de la película. No solo no había habido ningún conflicto armado entre los dos reinos durante los 80 años anteriores a 1296. sino que durante esos 80 años, y durante muchas décadas anteriormente a esa fecha, los ingleses y los escoceses se habían llevado de hecho a las mil maravillas.

|

| Eduardo I. |

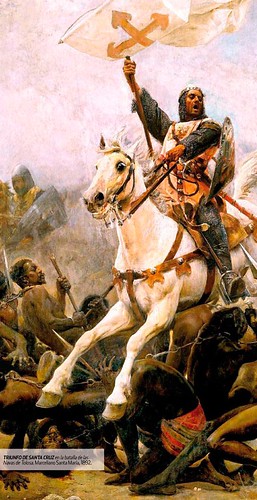

A principios de 1290, Eduardo I contaba 50 años y se encontraba en la cima de su poder. Llevaba 17 años ostentando la corona de Inglaterra y su fama se remontaba ya hasta mucho antes. Hacía años que había derrotado y asesinado a su famoso tío, Simón de Montfort, en la batalla de Evesham. Poco después de cumplir la treintena, había viajado a Tierra Santa como cruzado: una aventura durante la que milagrosamente había conseguido burlar a la muerte al sobrevivir al ataque de un asesino armado con un cuchillo. Y por último, claramente, también estaba la conquista de Gales. Durante la primera década de su reinado, Eduardo había conseguido acabar con la independencia galesa utilizando un increíble despliegue militar del que todavía hoy quedan vestigios en Conwy, Harlech y Caernarfon, por citar tan solo los ejemplos más famosos de entre los castillos de la región.

No obstante, a principios de 1290, Eduardo estaba a punto de alcanzar un objetivo aún más importante. Desde la conquista de Gales, su principal obsesión había sido liderar una nueva cruzada y recuperar Jerusalén. Se trataba de un proyecto al que había dedicado años, en parte consecuencia de las prolongadas negociaciones con el papado acerca de la cuestión financiera, pero principalmente debido a que los demás reyes de Europa habían decidido embarcarse en una guerra fratricida. Desde 1286, Eduardo se había pasado más de tres años fuera de Inglaterra, atravesando varias veces los Pirineos, intentando que se llegara a un acuerdo de paz entre Francia y Aragón para conseguir así liberar a su primo, el cautivo rey de Sicilia. Para cuando en 1289 regresó a casa, su plan estaba ya a punto de cristalizar. El rey siciliano estaba en libertad, la paz estaba a punto de firmarse y, a finales de año, el Papa propuso un plan de financiación para las cruzadas que tan solo necesitaba leves ajustes. Cuando, por primera vez en cuatro años, el parlamento se reunió en Westminster en enero de 1290, Eduardo recibió complacido a un embajador del ilkanato mongol de Persia, el cual aseguró desear aliarse con el rey inglés. Ambos concertaron una reunión que tendría lugar exactamente un año después en la parte exterior de la muralla de Damasco.

No obstante, a principios de 1290, Eduardo estaba a punto de alcanzar un objetivo aún más importante. Desde la conquista de Gales, su principal obsesión había sido liderar una nueva cruzada y recuperar Jerusalén. Se trataba de un proyecto al que había dedicado años, en parte consecuencia de las prolongadas negociaciones con el papado acerca de la cuestión financiera, pero principalmente debido a que los demás reyes de Europa habían decidido embarcarse en una guerra fratricida. Desde 1286, Eduardo se había pasado más de tres años fuera de Inglaterra, atravesando varias veces los Pirineos, intentando que se llegara a un acuerdo de paz entre Francia y Aragón para conseguir así liberar a su primo, el cautivo rey de Sicilia. Para cuando en 1289 regresó a casa, su plan estaba ya a punto de cristalizar. El rey siciliano estaba en libertad, la paz estaba a punto de firmarse y, a finales de año, el Papa propuso un plan de financiación para las cruzadas que tan solo necesitaba leves ajustes. Cuando, por primera vez en cuatro años, el parlamento se reunió en Westminster en enero de 1290, Eduardo recibió complacido a un embajador del ilkanato mongol de Persia, el cual aseguró desear aliarse con el rey inglés. Ambos concertaron una reunión que tendría lugar exactamente un año después en la parte exterior de la muralla de Damasco.

De hecho, parecía que 1290 fuera a ser un año extraordinario en múltiples sentidos. Otro tópico de discusión en el parlamento había sido la situación en Escocia. Apenas cuatro años antes, el día antes de que Eduardo partiera para el continente, el reino del norte había sido víctima de una terrible tragedia. El rey Alejandro III, de 44 años de edad, de gran éxito y vigor, había salido a caballo en una tormenta y se había despeñado por un acantilado. La escala del desastre se vio amplificada por el hecho de que los tres hijos que había tenido de su primera esposa habían muerto antes que él y su segunda esposa, que se hallaba encinta cuando falleciera el monarca, dio a luz a un niño muerto.

Matrimonio de coronas

|

| Leonor de Castilla. |

Aún así, de esta tragedia surgió una oportunidad de oro, ya que Alejandro sí que contaba con algún heredero. Cinco años antes, su ahora difunta hija se había casado con el rey de Noruega y en el breve tiempo que duró el matrimonio la joven pareja había engendrado una hija. A la niña, que contaba tan solo tres años de edad cuando su abuelo falleciera, se le puso el nombre de Margarita, como su madre. No obstante, pasaría a la historia como "la dama de Noruega" y como la última oportunidad que el linaje de los reyes de Escocia tenia de sobrevivir. No obstante, también simbolizaba una esperanza aún mayor.

¿Qué sucedería si esta joven, heredera al trono de Escocia, se casara con un hijo del rey de Inglaterra? Eduardo I había tenido casi tanta mala suerte como Alejandro III con su familia: de su matrimonio con Leonor de Castilla había obtenido 15, puede que 16 vastagos, pero únicamente seis continuaban con vida en 1290 y solamente uno de ellos era varón. No obstante, no se necesitaba nada más. Si Eduardo de Caemarfon, que por entonces contaba 6 años de edad, se casara con la dama de Noruega, se convertiría por matrimonio en rey de Escocia. Cualquier hijo que engendraran podría heredar ambos reinos. Puede que, con el tiempo, la pareja real intentara gobernar ambos reinos como uno solo. Lo que se estaba jugando en 1290, en definitiva, era un matrimonio de las dos coronas más de tres siglos antes de su unión histórica en 1603.

Para mucha gente en la actualidad, esto puede parecer una alternativa ridicula. Los libros de texto nos aseguran que Inglaterra y Escocia fueron enemigas durante la mayor parte de su historia, con lo que todo el mundo se muestra propenso a creer que siempre fue así. "Regresad a Inglaterra" grita el William Wallace de Mel Gibson a sus oponentes ingleses en esa hilarante biografía cinematográfica que es Braveheart, "deteniéndoos en cada casa que encontréis a vuestro paso para pedir perdón por cien años de robos, violaciones y asesinatos". No obstante, este no es el mayor disparate de la película. No solo no había habido ningún conflicto armado entre los dos reinos durante los 80 años anteriores a 1296. sino que durante esos 80 años, y durante muchas décadas anteriormente a esa fecha, los ingleses y los escoceses se habían llevado de hecho a las mil maravillas.

Esto se debía principalmente a que, a partir del siglo XII, Escocia había mostrado cierta disposición a aproximarse a Inglaterra. Los escoceses, siguiendo el ejemplo de sus reyes, habían adoptado hábitos sociales, económicos y morales que resultaban comunes al sur de la frontera. Al mismo tiempo, los ingleses —mercaderes, peones y clérigos— empezaron a emigrar en masa a Escocia y ayudaron a fundar nuevas poblaciones o a establecer nuevas comunidades religiosas que mantuvieron lazos con Inglaterra. Además, los aristócratas escoceses construyeron castillos (como el de Caerlaverock, cerca de la localidad de Dumfries) al estilo inglés y se casaron con familias homologas inglesas. Algo similar sucedió también con ambas familias reales. La tía de Eduardo I, Juana (1249), había contraído matrimonio con Alejandro II y su hermana Margarita (1275), había sido la primera esposa de Alejandro III. Por lo tanto, la celebración de otra boda anglo-escocesa en 1290 no hubiera resultado para nada sorprendente. En marzo de ese mismo año, los más poderosos nobles escoceses se reunieron en Birgham, en la frontera entre ambos reinos, y llegaron al acuerdo unánime de permitir el matrimonio real.

La única dificultad residía en decidir cómo funcionaría la nueva relación en la practica. Los escoceses querían que su joven reina tuviera un protector poderoso, y Eduardo I, ciertamente lo era, pero también les preocupaba que pudiera resultar demasiado poderoso y que realizara exigencias que comprometieran su independencia. Asi, durante la primavera de 1290, se celebró un sinfín de negociaciones entre los representantes de ambas naciones. En numerosos aspectos lograron llegar a un acuerdo, pero en cuanto se trató el tema del control de los castillos reales escoceses, las negociaciones alcanzaron un punto muerto. Eduardo estaba decidido a ser la única persona con capacidad para nombrar a los gobernantes de los castillos, pero los escoceses se mostraban igual de intransigentes en su negativa a aceptar tal exigencia.

Como consecuencia, durante cierto tiempo las negociaciones sobre el matrimonio proyectado quedaron estancadas y Eduardo pasó a ocuparse de sus otros cruciales quehaceres. En abril dio el importante paso de asegurar la estabilidad del futuro de Inglaterra al fijar la sucesión al trono inglés para sus hijas, en el caso de que su hijo muriera y que no hubiera otros herederos. A finales de ese mismo mes, una de sus hijas, Juana, fue la primera en casarse, tomando como marido al conde de Gloucester. Unas pocas semanas más tarde, Eduardo ordenó que el cuerpo de su padre, Enrique III, fuera trasladado a una nueva tumba en la Abadía de Westminster, la cual sería posteriormente decorada con la fabulosa efigie de bronce dorado que hoy en día todavía podemos contemplar. Más tarde, el 9 de julio, la abadía albergó otra ceremonia: la lujosa boda de Margarita, otra hija del rey, que contraía matrimonio con el duque de Brabante. Por último, el 18 de julio, Eduardo realizó una de las más notorias hazañas de su carrera al ordenar la expulsión, para gran deleite del resto de sus subditos, de todos los judíos de Inglaterra, recibiendo a cambio unos generosos beneficios fiscales. Tendrían que pasar más de tres siglos antes de que a los judíos se les permitiera regresar.

Al final, hacia finales de verano, se llegó a un acuerdo en las negociaciones con los escoceses, aunque no porque ninguno de los dos bandos cambiara de opinión. Lo que parece haber ocurrido es que, a finales de agosto, a Eduardo le llegó la noticia de que la dama había abandonado Noruega y se hallaba de viaje hacia Escocia, con lo que se vio obligado a alcanzar un acuerdo. Se solucionó el problema de los castillos prometiendo a los emisarios escoceses que sus gobernadores serian nombrados "a través de un acuerdo común entre los escoceses y el rey inglés". A cambio, recibieron la promesa de salvaguardar la independencia de su país. En el acuerdo Eduardo prometía a Escocia que continuaría siendo "libre y sin sujeción respecto al reino de Inglaterra".

Debido a que la tercera boda real del año tan solo se encontraba a unas pocas semanas de celebrarse, Eduardo envió a sus propios emisarios a Escocia para que transportaran las joyas que conformarían el regalo de bienvenida cuando la dama finalmente llegara al país. Al mismo tiempo, empezó a dar los últimos retoques a sus planes para las cruzadas. Por esta época ya había recibido una oferta definitiva del Papa que estaba dispuesto a aceptar. Se formó un pequeño grupo de nobles que deberían acercarse en octubre al bosque de Sherwood para poder presenciar la firma de dicho acuerdo. Mientras tanto, Eduardo se fue al condado de Derbyshire y a la región del Peak District a practicar la caza.

Fue entonces cuando se tornó su suerte y todos sus planes se vinieron abajo. Cuando a mediados de octubre llegó a Sherwood, recibió la noticia de que la dama de Noruega había fallecido. Lo más probable es que hubiera sido involuntariamente envenenada al comer alimentos en mal estado durante su viaje. Dos semanas más tarde, el rey recibió el siguiente mazazo: Leonor de Castilla, que el año anterior había contraído la malaria en su viaje al continente, cayó gravemente enferma. A pesar de los esfuerzos desesperados por salvarla, la reina falleció a finales de noviembre. Eduardo hizo trasladar su cuerpo de Lincoln a Londres en una lenta procesión funeraria, cada parada de la cual seria más tarde marcada con una cruz ornamental de gran tamaño. Fue enterrada en la Abadía de Westminster el 17 de diciembre. El rey se retiró a un monasterio en Ashridge, en el condado de Hertfordshire, para pasar la Navidad y el Año Nuevo inmerso en el más profundo de los pesares.

Lo que podría haber llegado a ser

La muerte de Leonor tuvo un efecto más devastador en el terreno personal, pero fue la muerte de la dama de Noruega lo que alteró el curso de la historia y acarreó sangrientas consecuencias. De haber vivido la joven, la unión de las coronas podía haberse llevado a cabo en el otoño de 1290, e Inglaterra y Escocia podrían haberse mantenido unidas en paz durante generaciones y generaciones. El rey también podía haber ido a las cruzadas por segunda vez con escoceses luchando a su lado, como sucediera en la primera ocasión. En terreno nacional también habría habido espacio para la cooperación entre ingleses y escoceses. Juntos, guiados por una monarquía única y la mezcla de sus dos aristocracias, podran haber concentrado su energía en subyugar a los habitantes de los territorios de las Islas Británicas situados en los extremos más septentrional y occidental, tanto a los "salvajes escoceses" de las Tierras Altas y las islas como a los "salvajes irlandeses", consiguiendo crear así un único reino prematuramente unido.

La única dificultad residía en decidir cómo funcionaría la nueva relación en la practica. Los escoceses querían que su joven reina tuviera un protector poderoso, y Eduardo I, ciertamente lo era, pero también les preocupaba que pudiera resultar demasiado poderoso y que realizara exigencias que comprometieran su independencia. Asi, durante la primavera de 1290, se celebró un sinfín de negociaciones entre los representantes de ambas naciones. En numerosos aspectos lograron llegar a un acuerdo, pero en cuanto se trató el tema del control de los castillos reales escoceses, las negociaciones alcanzaron un punto muerto. Eduardo estaba decidido a ser la única persona con capacidad para nombrar a los gobernantes de los castillos, pero los escoceses se mostraban igual de intransigentes en su negativa a aceptar tal exigencia.

Como consecuencia, durante cierto tiempo las negociaciones sobre el matrimonio proyectado quedaron estancadas y Eduardo pasó a ocuparse de sus otros cruciales quehaceres. En abril dio el importante paso de asegurar la estabilidad del futuro de Inglaterra al fijar la sucesión al trono inglés para sus hijas, en el caso de que su hijo muriera y que no hubiera otros herederos. A finales de ese mismo mes, una de sus hijas, Juana, fue la primera en casarse, tomando como marido al conde de Gloucester. Unas pocas semanas más tarde, Eduardo ordenó que el cuerpo de su padre, Enrique III, fuera trasladado a una nueva tumba en la Abadía de Westminster, la cual sería posteriormente decorada con la fabulosa efigie de bronce dorado que hoy en día todavía podemos contemplar. Más tarde, el 9 de julio, la abadía albergó otra ceremonia: la lujosa boda de Margarita, otra hija del rey, que contraía matrimonio con el duque de Brabante. Por último, el 18 de julio, Eduardo realizó una de las más notorias hazañas de su carrera al ordenar la expulsión, para gran deleite del resto de sus subditos, de todos los judíos de Inglaterra, recibiendo a cambio unos generosos beneficios fiscales. Tendrían que pasar más de tres siglos antes de que a los judíos se les permitiera regresar.

Al final, hacia finales de verano, se llegó a un acuerdo en las negociaciones con los escoceses, aunque no porque ninguno de los dos bandos cambiara de opinión. Lo que parece haber ocurrido es que, a finales de agosto, a Eduardo le llegó la noticia de que la dama había abandonado Noruega y se hallaba de viaje hacia Escocia, con lo que se vio obligado a alcanzar un acuerdo. Se solucionó el problema de los castillos prometiendo a los emisarios escoceses que sus gobernadores serian nombrados "a través de un acuerdo común entre los escoceses y el rey inglés". A cambio, recibieron la promesa de salvaguardar la independencia de su país. En el acuerdo Eduardo prometía a Escocia que continuaría siendo "libre y sin sujeción respecto al reino de Inglaterra".

Debido a que la tercera boda real del año tan solo se encontraba a unas pocas semanas de celebrarse, Eduardo envió a sus propios emisarios a Escocia para que transportaran las joyas que conformarían el regalo de bienvenida cuando la dama finalmente llegara al país. Al mismo tiempo, empezó a dar los últimos retoques a sus planes para las cruzadas. Por esta época ya había recibido una oferta definitiva del Papa que estaba dispuesto a aceptar. Se formó un pequeño grupo de nobles que deberían acercarse en octubre al bosque de Sherwood para poder presenciar la firma de dicho acuerdo. Mientras tanto, Eduardo se fue al condado de Derbyshire y a la región del Peak District a practicar la caza.

Fue entonces cuando se tornó su suerte y todos sus planes se vinieron abajo. Cuando a mediados de octubre llegó a Sherwood, recibió la noticia de que la dama de Noruega había fallecido. Lo más probable es que hubiera sido involuntariamente envenenada al comer alimentos en mal estado durante su viaje. Dos semanas más tarde, el rey recibió el siguiente mazazo: Leonor de Castilla, que el año anterior había contraído la malaria en su viaje al continente, cayó gravemente enferma. A pesar de los esfuerzos desesperados por salvarla, la reina falleció a finales de noviembre. Eduardo hizo trasladar su cuerpo de Lincoln a Londres en una lenta procesión funeraria, cada parada de la cual seria más tarde marcada con una cruz ornamental de gran tamaño. Fue enterrada en la Abadía de Westminster el 17 de diciembre. El rey se retiró a un monasterio en Ashridge, en el condado de Hertfordshire, para pasar la Navidad y el Año Nuevo inmerso en el más profundo de los pesares.

Lo que podría haber llegado a ser

La muerte de Leonor tuvo un efecto más devastador en el terreno personal, pero fue la muerte de la dama de Noruega lo que alteró el curso de la historia y acarreó sangrientas consecuencias. De haber vivido la joven, la unión de las coronas podía haberse llevado a cabo en el otoño de 1290, e Inglaterra y Escocia podrían haberse mantenido unidas en paz durante generaciones y generaciones. El rey también podía haber ido a las cruzadas por segunda vez con escoceses luchando a su lado, como sucediera en la primera ocasión. En terreno nacional también habría habido espacio para la cooperación entre ingleses y escoceses. Juntos, guiados por una monarquía única y la mezcla de sus dos aristocracias, podran haber concentrado su energía en subyugar a los habitantes de los territorios de las Islas Británicas situados en los extremos más septentrional y occidental, tanto a los "salvajes escoceses" de las Tierras Altas y las islas como a los "salvajes irlandeses", consiguiendo crear así un único reino prematuramente unido.

| |||||

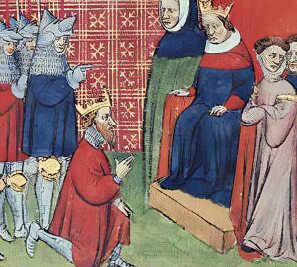

| Juan de Balliot se arrodilla ante Eduardo I . |

Pero nada de esto estaba destinado a suceder. La muerte de la joven dejó a los escoceses incapacitados para decidir quién heredaría la corona, con lo que el rey de Inglaterra recibió una imitación para elegir entre los dos candidatos más obvios. No obstante, cuando Eduardo emergió de sus jornadas de luto en Ashridge, lo hizo para anunciar un desastroso plan B: "someter tanto al rey como al reino de Escocia bajo su mandato". Para consternación de los escoceses, el monarca puso rumbo al norte e insistió en que él era el legitimo gobernante de Escocia, sometiendo a los dos principales aspirantes al trono (además de a otros posibles contendientes) a una campaña de coacción e intimidación destinada a que admitieran su superioridad. Al final, falló a favor de Juan de Balliol, al que obligó a realizar una inequívoca ceremonia de homenaje por la que quedaban anuladas las garantías de independencia que habían sido concedidas en 1290 y aceptaba viajar a Westminster siempre que el rey de Inglaterra lo demandara.

Fue asi como Eduardo I convirtió a los escoceses, que habían sido amigos y aliados de los ingleses durante generaciones, en sus más enconados enemigos. Cuando, en 1294 inesperadamente estalló la guerra entre Inglaterra y Francia, Escocia se alió por primera vez en la historia con esta última. La tendencia hacia la convergencia en las Islas Británicas se detuvo en seco y dio marcha atrás. Eduardo paso los últimos diez años de su vida machacando a los escoceses, arrasando sus tierras a fuego y espada en un esfuerzo por persuadirlos para que aceptaran su autoridad. Con ello lo que consiguió fue crear una relación hostil entre los dos países que se extendió durante mas allá de la Edad Media y que en algunos aspectos todavía sobrevive en la actualidad. Hubo un tiempo en el que los escoceses se afanaron por imitar a sus vecinos del sur. De hecho, en los años anteriores a 1290, muchos escoceses habían bautizado a sus hijos con el nombre de Eduardo. No obstante, esto ya no volvería ocurrir. Como escribirían al Papa en 1320: "Nunca, bajo ningún concepto, nos someteremos al dominio de los ingleses". Fue un cambio de actitud que estuvo causado por la muerte de una niña noruega de siete años y por unos fatídicos errores de cálculo por parte de Eduardo I.