José María Cirarda, testigo del bombardeo de Gernika, fue prelado en Bilbao y Pamplona en tiempos del franquismo. Sus memorias, publicadas tres años después de su muerte, recogen conflictos con el dictador y cómo el régimen estuvo cerca de romper relaciones con el Vaticano

"Bien. Si puedo algo, saldrán". Con este laconismo despachó el general Francisco Franco la petición del obispo José María Cirarda Lachiondo para que sacara de la cárcel de Zamora a tres curas condenados por encubrir el asesinato de un taxista a manos de ETA. Los sacerdotes se habían negado a declarar apelando al secreto de confesión o por haber conocido del asunto en función de su oficio pastoral. Lo cierto es que estaban presos en la cárcel que la dictadura había habilitado en Zamora como prisión para eclesiásticos. El Vaticano trinaba, los obispos, en su mayoría franquistas, estaban desorientados, y Franco tensaba la situación, siempre en poder de la última palabra.

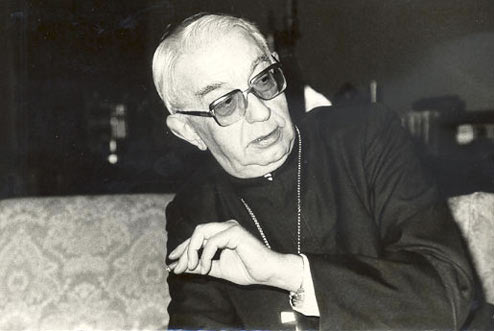

|

| Casimiro Morcillo |

Fue el arzobispo de Madrid y primer presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el muy conservador Casimiro Morcillo, quien le dijo lo que tenía que hacer. "Tienes que hablar con Franco para que cambie su juicio sobre ti".

Lo mismo le pidió el ministro de Justicia Antonio M. de Oriol. Cirarda se sorprendió. ¿Qué tiene que ver lo que piense Franco sobre mí con la situación de mis sacerdotes? Pero se fue a ver a Franco. Lo hizo en septiembre de 1969, un día que no anotó en la agenda. Lo que sí recuerda es que aquel fue el año más conflictivo" de su pontificado en Bilbao, como administrador apostólico de la diócesis.

La opinión de Franco sobre Cirarda la recoge el primo del dictador, el general Francisco Franco Salgado-Araujo, jefe mucho tiempo de la llamada Casa Militar del Generalísimo. Un día vio en el despacho de su primo un informe del dirigente ultraderechista Blas Piñar sobre la diócesis de Santander, donde era obispo Cirarda. Impresionado por lo que se decía del prelado, preguntó al caudillo que cómo había sido posible ese nombramiento. Franco tenía derecho de veto y la prerrogativa de escoger obispos entre una terna que le presentaba en cada caso el Vaticano. No consta la disculpa de Franco sobre la promoción episcopal de Cirarda, pero sí la opinión que le merecía el prelado. "Subversivo". Textualmente, Cirarda estaba considerado como "subversivo, incluso por autoridades eclesiásticas de superior rango".

"Conocer este texto me desconcertó", escribió Cirarda en sus memorias, publicadas por la editorial PPC a los tres años de su muerte. "¿Qué diría de mí el informe de Blas Piñar sobre Santander? Espero poder aclararlo al llegar al cielo, si tales quisicosas tienen algún interés en la casa del Padre Dios".

Volviendo a los curas presos, Cirarda relata cómo el ministro de Justicia y el capitán general de Burgos le hacían "bailar como una pelota de tenis, diciendo el uno y el otro que la solución del caso no les atañía". Así que pidió ver a Franco: "Estaba decidido a hacer cuanto pudiera para destensar las relaciones Iglesia-Estado, muy tirantes por mi culpa". Pero Franco estaba de vacaciones en San Sebastián y "no recibía más visitas que las protocolarias", le contestó el jefe de su Casa Civil, el conde de Casaloja.

La entrevista sería en septiembre, en Madrid, "un día de muchísimas audiencias". Entre los que esperaban estaba la alcaldesa de Bilbao, Pilar Careaga, afín a Blas Piñar. No hubo muchas palabras porque Cirarda pasó el primero al despacho del Caudillo. La conversación se prolongó hora y cuarto. "A la salida, el conde de Casaloja me recriminó por haberse alargado tanto. Le dije que no me tocaba terminarla, menos cuando insinué al caudillo dos veces que había mucha gente en la sala de espera y me había replicado con su voz queda: "En este momento no tengo nada más que hacer que atenderle a su excelencia".

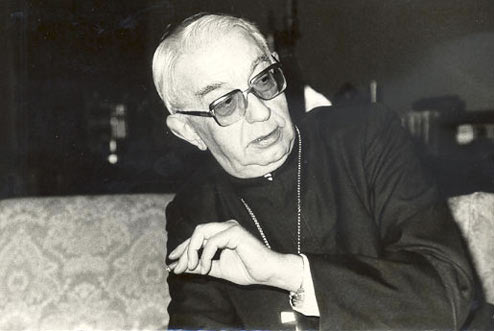

|

| Cardenal Vicente Enrique y Tarancón |

Ha contado el cardenal Vicente Enrique y Tarancón, líder del catolicismo español durante la Transición, que cuando los obispos se reunían con Franco, el dictador les hablaba de religión y los prelados hablaban de política. Cirarda, ya arzobispo de Pamplona, fue el segundo de Tarancón entre 1978 y 1981, como vicepresidente de la CEE, y vivió la experiencia por primera vez aquel día de septiembre de 1969.

En un momento, el caudillo le preguntó cuántos sacerdotes había en la diócesis de Bilbao. Contestó que 700. "Excesivos", replicó el dictador. Cuando el obispo le puso sobre la mesa el problema de los curas presos, su argumento fue religioso. Sabía que era la mejor manera de convencer a Franco. "Si siguen en esa prisión, perderán la vocación. Quiero que cumplan la condena en una casa de religiosos", le explicó. "Bien. Si puedo algo, saldrán", fue la respuesta.

La entrevista no fue un camino de rosas, ni para Cirarda ni para Franco, cuando el obispo puso sobre la mesa la política. "Empecé diciéndole que había gran irritación en buena parte del pueblo, porque era voz general que se torturaba a los detenidos". Franco interrumpió, airado: "Es una calumnia propalada por los enemigos del régimen. No entiendo que se haga eco de ella".

Cirarda contestó con calma: "Quienes dicen que la policía tortura a todos los detenidos, mienten. Pero mienten también los que dicen a vuestra excelencia que no se aplica tortura a nadie. Muchos sacerdotes vizcaínos han pasado por las comisarías. No me consta que haya sido torturado más que uno. También han pasado por ellas tres padres jesuitas y solo dos fueron torturados".

|

| José María Cicarda |

Metido en faena, el obispo le hizo un ofrecimiento. "Si desea vuestra excelencia, puedo explicarle algunas de las torturas que se aplican con cierta frecuencia". Franco le pidió que se las describiera. Y ahí pasaron minutos el jerarca católico y el dictador fascista, ilustrándose sobre torturas menores, como la del "quirófano" (el preso, desnudo sobre una mesa, y la policía, azotándole la planta de los pies), o la "tortura del gusano" (el preso, obligado a caminar en cuclillas, desnudo, con las manos unidas bajo los muslos; cuando se cae lo pegan hasta que vuelve a la posición). Franco se limitó a decir que pediría "información". "Si hay algo de verdad en lo que me ha contado, ordenaré que no vuelva a suceder".

Como Franco podía "algo", los curas encarcelados salieron de la prisión inmediatamente. Cirarda pagaría cara la pequeña victoria. El capitán general de Burgos, Manuel Cabanas, se tomó la revancha meses más tarde encarcelando "por faltas leves" a otros nueve sacerdotes, sin ningún conocimiento previo de la autoridad diocesana. "Fue una lamentable rabieta, si vale decirlo así".

Uno de los fenómenos más extravagantes del franquismo fue el anticlericalismo de derechas. "Tarancón, al paredón", "Fuera obispos rojos", "Muera Cirarda" eran gritos de guerra de los falangistas y de los Guerrilleros de Cristo Rey. A Cirarda le acosaron especialmente, hasta el punto de que un buen amigo le habilitó un "piso franco" en Madrid para guarecerse.

Cirarda vivió esas zozobras en Bilbao, pero también en las muy católicas Cantabria y Navarra. "Fue como un herpes espiritual que me escoció durante 15 años. Sus protagonistas eran personas piadosas con unas ideas religiosas muy conservadoras, gran lealtad a Franco y una apasionada añoranza del Estado confesional católico".

|

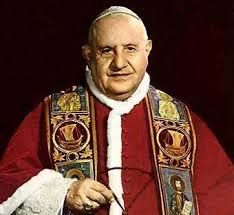

| Juan XXIII |

La revuelta de un pequeño sector del catolicismo contra una dictadura elevada al poder bajo palio y en nombre de una cruzada cristiana que fue en realidad una guerra criminal, se inició en el concilio Vaticano II, entre 1962 y 1965. Cirarda lo vivió intensamente en el ala más progresista. Gran parte del episcopado español llegó a la cita en la inopia, según ha reconocido el propio Tarancón. "Nos costó Dios y ayuda coger el ritmo de los debates conciliares", confirma Cirarda. Él era una de las excepciones. Además, confiaba sin tapujos en Juan XXIII, el Papa del concilio ("un Papa que creía en Dios", escribe con ironía), y seguía todos sus documentos. Por eso fue elegido por el Vaticano para elaborar los resúmenes en español para la prensa al término de cada sesión conciliar.

También Franco estaba alerta. Avisado de la ola renovadora que se avecinaba, hizo venir a Madrid a los prelados más fieles para aleccionarles contra la proclamación de la libertad de conciencia como un derecho fundamental. Si sale adelante "ese disparate", les dijo, es el fin del régimen (nacionalcatólico) que proclamaba religión oficial a la Iglesia romana, definida en el BOE en 1953 como "sociedad perfecta". La revuelta llegó tan lejos que el propio Franco se planteó en 1973 romper con el Vaticano, expulsar de Madrid al nuncio del Papa y denunciar el Concordato de 1953.

Cuenta Cirarda que cuando los conciliares entraban en la basílica de San Pedro para votar se encontró al obispo de Canarias, Antonio Pildain y Zapiain. Estaba pálido. Rezaba "para que Dios intervenga para impedir la aprobación de dicha declaración". ¿Cómo podrá hacer Dios tal cosa? Pildain contestó a Cirarda: "Utinam ruat cuppula Santi Petri super nos", haciendo caer sobre los presentes la cúpula de San Pedro. Eran tiempos en los que los obispos sabían latín.

Las memorias de Cirarda abarcan medio siglo del catolicismo español. ¿Fue un obispo rojo y subversivo, como dicen sus enemigos? Él se declara "lejano de toda opción partidista y en un moderado aperturismo socialmente izquierdista". Le había impresionado lo que le dijo, aún jóvenes, Joaquín Ruiz Jiménez, que fue ministro de Franco y embajador ante el Vaticano: "El Evangelio me obliga a trabajar por una mayor justicia social. Por eso no soy izquierdista, a pesar de ser cristiano. Lo soy por ser cristiano".

Cirarda apunta en las primeras páginas de sus memorias una tragedia que marcó el rumbo de su apostolado. Siendo estudiante de Teología en la Pontificia de Comillas (Cantabria), fue testigo del bombardeo de Gernika por los aviones de Hitler, el 25 de abril de 1937. El joven seminarista estaba de vacaciones y había ido de excursión a Katillotxu, un monte entre Mundaka y Gernika. Desde allí vio "con espanto" cómo llegaron los aviones descargando bombas, "primero, uno; después, tres; luego, siete, y por fin, veintiuno".

|

| Isidro Gomá |

Le desazonó, además, la declaración del cardenal Isidro Gomá, primado de Toledo y amigo de Franco, apuntalando las tesis de los militares golpistas sobre aquella matanza. También se declara horrorizado por la Carta colectiva del episcopado español sobre la guerra como cruzada y en defensa de la legitimidad del golpe. Todo eso, más el asesinato de 16 sacerdotes vascos "por predicar en euskera", convirtió a Cirarda en un "hombre equidistante y en la soledad del corredor de fondo". Lo fue cuando se declaró partidario de pedir perdón, todos los prelados, "por no haber sabido ser pastores de paz" en aquella terrible guerra civil, que el episcopado de la época bendijo como una cruzada católica acaudillada por Franco. Aún se espera esa declaración de culpa.